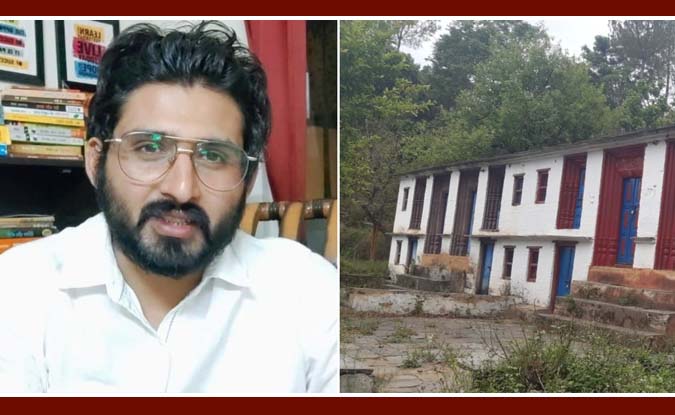

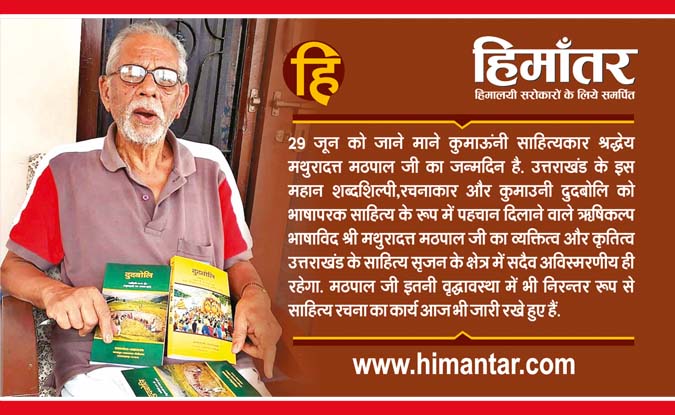

‘दुदबोलि’ के रचना शिल्पी, साहित्यकार और समलोचक मथुरादत्त मठपाल

80वें जन्मदिन पर विशेषडा. मोहन चंद तिवारी29 जून को जाने माने कुमाऊंनी साहित्यकार श्रद्धेय मथुरादत्त मठपाल जी का जन्मदिन है. उत्तराखंड के इस महान शब्दशिल्पी,रचनाकार और कुमाउनी दुदबोलि को भाषापरक साहित्य के रूप में पहचान दिलाने वाले ऋषिकल्प भाषाविद श्री मथुरादत्त मठपाल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व उत्तराखंड के साहित्य सृजन के क्षेत्र में सदैव अविस्मरणीय ही रहेगा. मठपाल जी इतनी वृद्धावस्था में भी निरन्तर रूप से साहित्य रचना का कार्य आज भी जारी रखे हुए हैं. वे सात-आठ घन्टे नियमित पठन, पाठन, लेखन का कार्य करते हुए देववाणी कुमाऊंनी और हिंदी साहित्य की आराधना में लगे रहते हैं. पिछले वर्ष जन्मदिवस पर उनके पुत्र नवेंदु मठपाल की पोस्ट से पता चला कि एक साल के दौरान ही मथुरादत्त मठपाल जी के द्वारा तीन नई किताबें प्रकाशित हुई ,जिनके नाम हैं-1.'रामनाम भौत ठूल', 2.'हर माटी है मुझको चंदन' (हिंदी...