साईबो को पाप

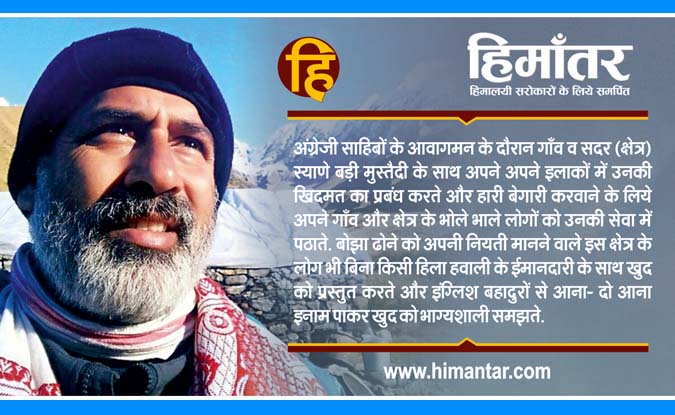

सुभाष तराण1815 के बाद जब जौनसार-बावर और देवघार फिरंगी सरकार के अधीन आया तो उन्होने सबसे पहले पडौस की शिमला रेजीडेंसी को देहरादून से जोडने के लिये एक नए अश्व मार्ग का निर्माण किया. यह रास्ता मसूरी, यमुना पुल नागथात चकराता त्यूनी मुन्धोल से मुराच़, छाज़पुर, खड़ा पत्थर, कोटखाई होते हुए शिमला तक जाता था. कारी-किश्ते के अलावा इस रास्ते पर घोड़े पालकियों पर सफर करने वाले अंग्रेजी हाकिमों ने बरे-बेगार की जिम्मेदारी स्थानीय स्याणों को दे रखी थी. अंग्रेजी साहिबों के आवागमन के दौरान गाँव व सदर (क्षेत्र) स्याणे बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने अपने इलाकों में उनकी खिदमत का प्रबंध करते और हारी बेगारी करवाने के लिये अपने गाँव और क्षेत्र के भोले भाले लोगों को उनकी सेवा में पठाते. बोझा ढोने को अपनी नियती मानने वाले इस क्षेत्र के लोग भी बिना किसी हिला हवाली के ईमानदारी के साथ खुद को प्रस्तुत करते और इंग्लिश बह...