करछी में अंगार

‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—16

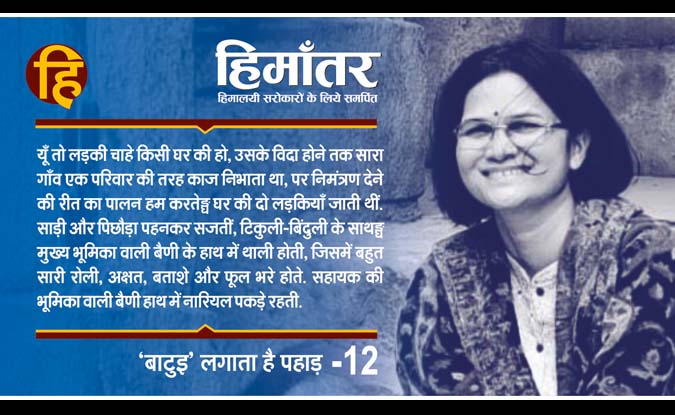

रेखा उप्रेती

कुछ अजीब-सा शीर्षक है न…

नहीं, यह कोई मुहावरा नहीं, एक दृश्य है जो कभी-कभी स्मृतियों की संदूकची से बाहर झाँकता है… पीतल की करछी में कोयले का अंगार ले जाती रघु की ईजा… जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाती… अपने घर की ओर जाती ढलान पर उतर रही है, बहुत सम्हल कर… कि करछी से अंगार गिरे भी नहीं और बुझे भी नहीं. चूल्हा कैसे जलेगा वरना…

तीस-चालीस साल पहले जो पहाड़ में रह चुके हैं या बचपन पहाड़ों में बिताया है, उनके लिए यह दृश्य अपरिचित नहीं होगा. चूल्हे में आग बचाकर रखना या ज़रुरत पड़ने पर दूसरे घरों से आग जलाने के लिए जलता कोयला ले जाना, उस वक़्त की ज़रुरत भी थी और सीमित संसाधनों के बीच एक ऐसी जीवन-शैली का उदाहरण भी, जहाँ मामूली से मामूली वस्तु भी ‘यूज़ एंड थ्रो’ की ‘कैटेगरी’ में नहीं थी.

मुझे याद है सुबह का भोजन बन जाने के बाद अधजली लकड़ियों को बुझा कर अलग रख दिया ज...