- डॉ. अरुण कुकसाल

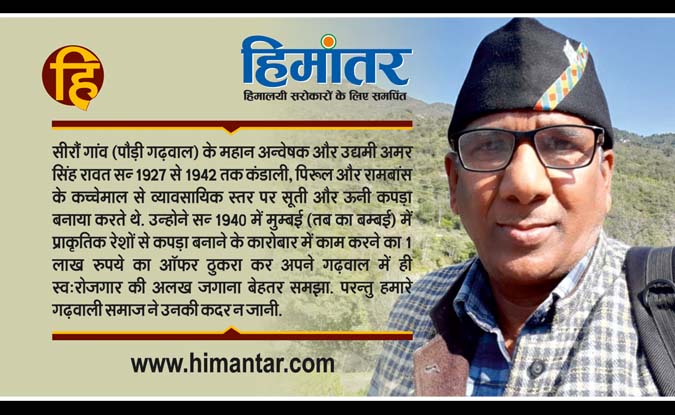

सीरौं गांव (पौड़ी गढ़वाल) के महान अन्वेषक और उद्यमी अमर सिंह रावत सन् 1927 से 1942 तक कंडाली, पिरूल और रामबांस के कच्चेमाल से व्यावसायिक स्तर पर सूती और ऊनी कपड़ा बनाया करते थे. उन्होने सन् 1940 में मुम्बई (तब का बम्बई) में प्राकृतिक रेशों से कपड़ा बनाने के कारोबार में काम करने का 1 लाख रुपये का ऑफर ठुकरा कर अपने गढ़वाल में ही स्वःरोजगार की अलख जगाना बेहतर समझा. परन्तु हमारे गढ़वाली समाज ने उनकी कदर न जानी. आखिर में उनके सपने और आविष्कार उनके साथ ही विदा हो गये.

बात अतीत की करें तो उत्तराखंड में सामाजिक चेतना की अलख़ जगाने वालों में 3 अग्रणी व्यक्तित्व इसी गांव से ताल्लुक रखते थे. अन्वेषक एवं उद्यमी अमर सिंह रावत, आर्य समाज आंदोलन के प्रचारक जोध सिंह रावत और शिक्षाविद् डॉ. सौभागयवती. यह भी महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल राइफल के संस्थापक लाट सुबेदार बलभद्र सिंह नेगी के पूर्वज भी इसी गांव से थे.

पौड़ी (गढ़वाल) के असवालस्यूं पट्टी का सिरमौर गांव है ‘सीरौं’. आबादी, खेती, पशुधन और जीवटता में जीवंत. राजनेता तीरथ सिंह रावत इसी गांव के हैं. बात अतीत की करें तो उत्तराखंड में सामाजिक चेतना की अलख़ जगाने वालों में 3 अग्रणी व्यक्तित्व इसी गांव से ताल्लुक रखते थे. अन्वेषक एवं उद्यमी अमर सिंह रावत, आर्य समाज आंदोलन के प्रचारक जोध सिंह रावत और शिक्षाविद् डॉ. सौभागयवती. यह भी महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल राइफल के संस्थापक लाट सुबेदार बलभद्र सिंह नेगी के पूर्वज भी इसी गांव से थे.

अमर सिंह रावत का जन्म 13 जनवरी, 1892 को सीरौं गांव में हुआ था. उन्होने कंडारपाणी, नैथाना एवं कांसखेत से प्रारम्भिक पढ़ाई की. मिडिल (कक्षा-7) के बाद स्कूली शिक्षा से उनका नाता टूट गया. परन्तु जीवन की व्यवहारिकता से जो सीखने-सिखाने का सिलसिला षुरू हुआ वह जीवन पर्यन्त चलता रहा. उनका पूरा जीवन यायावरी में रहा. उन्होने जीवकोपार्जन के लिए सर्वप्रथम सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में नौकरी की थी. नौकरी रास नहीं आयी तो रुड़की में टेलरिंग का काम सीखा और दर्जी की दुकान चलाने लगे. विचार बदला तो नाहन (हिमांचल प्रदेश) में अध्यापक हो गए. वहां मन नहीं लगा तो दुगड्डा (कोटद्वार) में अध्यापकी करने लग गए. वहां से लम्बी छलांग लगा कर लाहौर पहुंचकर आर्य समाज के प्रचारक हो गए. फिर कुछ महीनों बाद गढ़वाल आ गए और आर्य समाज के प्रचारक बन गांव-गांव घूमने लगे. इस बीच डीएवी स्कूल, दुगड्डा में उन्होने प्रबंधकी भी की.

मन-मयूर फिर नाचा और अमर सिंह करांची चल दिए और आर्य समाज के प्रचारक बन वहीं घूमने लगे. इस दौरान कोइटा (बलूचिस्तान) में भी प्रचारिकी की. लगभग 20 साल की घुम्मकड़ी के बाद ‘जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आयो’ कहावत को चरितार्थ करते हुए सन् 1927 में अपने गांव सीरौं वापस आ गए.

संयोग से जोध सिंह नेगी (सूला गांव) जो कि उस समय टिहरी रियासत में भू बंदोबस्त अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे से उनका परिचय हुआ. जोध सिंह नेगी उनको अपने साथ टिहरी ले गये. अब अमर सिंह टिहरी रियासत के बंदोबस्त विभाग में काम करने लगे. जोध सिंह नेगी ने भू बंदोबस्त अधिकारी का पद छोड़ा तो उन्हीं के साथ वापस पौड़ी आ गए. जोध सिंह नेगी ने ‘गढ़वाल क्षत्रीय समिति’ के तहत 15 जनवरी, 1922 से ‘क्षत्रीय वीर’ समाचार पत्र का पौड़ी से प्रकाशन आरम्भ किया. अमर सिंह उसमें मुख्य सहायक के रूप में कार्य करने लगे.

मन-मयूर फिर नाचा और अमर सिंह करांची चल दिए और आर्य समाज के प्रचारक बन वहीं घूमने लगे. इस दौरान कोइटा (बलूचिस्तान) में भी प्रचारिकी की. लगभग 20 साल की घुम्मकड़ी के बाद ‘जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आयो’ कहावत को चरितार्थ करते हुए सन् 1927 में अपने गांव सीरौं वापस आ गए.

अब शुरू होता है उनका असली काम. सीरौं आकर अमर सिंह रावत ग्रामीण जनजीवन की दिनचर्या को आसान बनाने और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नवीन प्रयोगों में जुट गए. विशेषकर स्वःरोजगार के लिए उनके अभिनव प्रयोग ग्रामीण समाज में लोकप्रिय होने लगे. उन्होने अपने घर का नाम ‘स्वावलम्बी शिक्षा सदन’ रखा और घर के मुख्य द्वार पर ‘स्वदेशी में ही स्वराज्य है’ आदर्श वाक्य अंकित किया था. यह प्रेरणादाई वाक्य आज भी उनके भवन में अपनी गौरवमयी मौजूदी के साथ दिखाई देता है. उन्होने सीरौं के नजदीकी गांवों यथा- नाव, चामी, ऊंणियूं, देदार, कंडार, रुउली, खुगशा, किनगोड़ी, सुरालगांव, जैथोलगांव, पीपला, सरासू, डुंक आदि के युवाओं के साथ मिलकर स्थानीय खेती, वन, खनिज एवं जल सम्पदा के बारे में लोकज्ञान, तकनीकी और उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया. साथ ही ग्रामीणों के साथ मिल कर इन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नवीन एवं सरल तकनीकी को ईजाद किया. अमर सिंह रावत ने नवीन खोज, प्रयोग एवं तकनीकी से सुविधायुक्त और अधिक मात्रा में सूत कातने का चरखा, अनाज पीसने एवं कूटने की चक्की, पवन चक्की, साबुन, वार्निश, इत्र, सूती एवं ऊनी कपड़े, रंग, कागज, ब्लौटिंग पेपर, सीमेंट आदि उत्पादों का निर्माण किया और लोगों को इन उत्पादों को बनाना और इस्तेमाल करना सिखाया.

उल्लेखनीय है कि अमर सिंह रावत उस काल में अपने गांव सीरौं में रहते हुए व्यावसायिक तौर पर 42 प्रकार के उत्पादों का निर्माण, उत्पादन और विक्रय किया करते थे.

महिलाओं के कार्य कष्टों को कम करने के दृष्टिगत उन्होने दो तरफ अनाज कूटने की गंजेली बनाई. यह गंजेली एक पांव से दबाने पर बारी-बारी दोनों ओर से ओखली में भरे अनाज को आसानी से कूटती थी. सन् 1930 में अनाज पीसने के लिए सीरौं गांव की धार में ‘पवन चक्की’ को स्थापित किया था.

अमर सिंह रावत ने अपने आविष्कारों में इस विचार को प्रमुखता दी कि ग्रामीण जनजीवन के कार्य करने के तौर-तरीकों में सुधार लाया जाय तो इससे आम आदमी के समय, मेहनत और धन को बचाया जा सकता है. महिलाओं के कार्य कष्टों को कम करने के दृष्टिगत उन्होने दो तरफ अनाज कूटने की गंजेली बनाई. यह गंजेली एक पांव से दबाने पर बारी-बारी दोनों ओर से ओखली में भरे अनाज को आसानी से कूटती थी. सन् 1930 में अनाज पीसने के लिए सीरौं गांव की धार में ‘पवन चक्की’ को स्थापित किया था. इस पवन चक्की को उन्होने पहले ‘अमर चक्की’ फिर बाद में उसमें आवश्यक सुधार करके सन् 1934 में तत्कालीन गढ़वाल जिला बोर्ड की शिक्षा समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी से प्रभावित होकर ‘जगमोहन चक्की’ नाम दिया. अनाज पीसने के लिए उनकी बनाई इस ‘पवन चक्की’ का उपयोग असवालस्यूं इलाके के कई गांवों के ग्रामीणों ने वर्षों तक किया था.

उन्होने सुरई के पौधे से वार्निश, विभिन्न झाड़ियों से प्राकृतिक रंग, खुशबूदार पौंधों से इत्र एवं साबुन, मंडुवा, धान, मक्का, झंगौरा के डंठलों और घासों के पल्प और प्राकृतिक रेशों की कताई-बुनाई के बाद उसके अवशेषों से कागज एवं ब्लोटिंग पेपर बनाया. उन्होने मुलायम पत्थरों से सीमेंट बना कर कई घरों का निर्माण किया जिनकी मजबूती बरकरार है. आज भी सीरौं गांव में उनके पैतृक भवन पर स्थानीय पत्थरों से तैयार सीमेंट उनके अदभुत प्रयासों की याद दिलाता है.

अमर सिंह ने भीमल, भांग, कंडाली, सेमल, खगशा, मालू तथा चीड़ आदि की पत्तियों से ऊनी कपड़े तैयार किये. चीड़ के पिरूल से ऊनी और सूती बास्कट (जैकेट) बनायी जिसे वे और उनके साथी पहनते थे. पिरूल से बनी जैकेट को उन्होने जवाहर लाल नेहरू को भेंट की थी. इस जैकेट को उन्होने ‘जवाहर बास्कट’ नाम दिया था.

अमर सिंह ने भीमल, भांग, कंडाली, सेमल, खगशा, मालू तथा चीड़ आदि की पत्तियों से ऊनी कपड़े तैयार किये. चीड़ के पिरूल से ऊनी और सूती बास्कट (जैकेट) बनायी जिसे वे और उनके साथी पहनते थे. पिरूल से बनी जैकेट को उन्होने जवाहर लाल नेहरू को भेंट की थी. इस जैकेट को उन्होने ‘जवाहर बास्कट’ नाम दिया था. नेहरू ने उनके काम को सराहा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद का आश्वासन दिया था. परन्तु नेहरू की बातें कोरी ही सिद्ध हुईं, उनकी तरफ से पत्राचार के अलावा कुछ नहीं हुआ.

सन् 1940 में नैनीताल में आयोजित ‘कुमाऊं कला कौशल प्रर्दशनी’ में अमर सिंह रावत ने अपनी टीम एवं उत्पादों के साथ भाग लिया. इस प्रर्दशनी में मुम्बई से प्रसिद्ध उद्योगपति सर चीनू भाई माधोलाल बैरोनेट भी आये थे. अमर सिंह रावत के स्थानीय वनस्पतियों यथा- कंडाली, पिरूल, रामबांस से ऊनी और सूती कपड़ों के उत्पाद जैसे बास्कट, कमीज, टोपी, मफलर, कुर्ता, दस्ताने, मोजे, जूते आदि बनाने के फार्मूले और कार्ययोजना को उद्योगपति सर चीनू भाई ने 1 लाख रुपये में खरीदना चाहा और अमर सिंह रावत को मुम्बई आकर उनके साथ साझेदारी में उद्यम लगाने की पेशकश की थी. अमर सिंह ने उद्यमी चीनू भाई को दो टूक जबाब दिया कि ‘‘यदि यह उद्योग वो गढ़वाल में लगायें तो वे उनके साथ काम करने को तैयार हैं.’’ अमर सिंह रावत की मंशा यह थी कि इससे गढ़वाल के लोगों को रोजगार मिलेगा. उद्योगपति चीनू भाई मुम्बई में ही उद्यम लगाना चाहते थे. अतः बात नहीं बन पाई. उसके बाद अमर सिंह रावत ने स्वयं ही अपने गांव के आस-पास उद्यम लगाने के प्रयासों में लग गए.

‘मेरे बड़े भाई जी’ लेख में जोध सिंह रावत ने इस प्रसंग को इस प्रकार लिखा है कि ‘‘चीड़ ऊन की चीजों को देखकर नैनीताल की कुमांऊ प्रदर्शनी के अवसर पर बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर चीनू भाई माधोलाल बैरोनेट उन पर मोहित हो गये थे और उस सारी योजना और फारमूला को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हीं दिनों बड़ी लड़ाई छिड़ गई. फिर भी वे एक लाख रुपये देने को तैयार हो गये थे. पर एक जटिल सवाल पर वह बात अटक गई. जब भाईजी ने पूछा कि- ‘यह स्कीम कहां चलाई जायेगी?’ तब चीनू भाई ने उत्तर दिया कि ‘बम्बई में चलेगी और मेरे नाम से चलेगी.’ भाईजी ने कहा कि ‘इस स्कीम में मेरा और गढ़वाल का नाम भी होना चाहिए, मैं रुपयों के लालच में गढ़वाल का नाम नहीं बेच सकता हूं, रुपये तो अधिक समय तक मेरे पास रहेंगे नहीं, और यह बात हमेषा मेरे दिल में चुभती रहेगी.’…इस प्रकार से वह बना-बनाया काम बिगड़ गया था.’’

अमर सिंह रावत की मृत्यु के बाद उनके परम मित्र और गढ़वाल के प्रथम लोकसभा सदस्य भक्त्तदर्शन ने सन् 1952 में अमर सिंह रावत के आविष्कारों की कार्ययोजना बनाकर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सामने प्रस्तुत की थी. नेहरू ने सकारात्मक टिप्पणी के साथ संबधित अधिकारियों को फाइल भेजी. इस पर सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक प्रयास भी हुये. पर बात आगे नहीं बढ़ पायी.

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 1942 में तत्कालीन जिला पंचायत, पौड़ी ने उनके कंडाली, रामबांस, पिरूल, भांग, भीमल आदि से कपड़ा बनाने की कार्ययोजना के लिए 8 हजार रुपये का अनुदान मंजूर किया था. यह तय हुआ कि पौड़ी (गढ़वाल) की बाली-कंडारस्यूं पट्टी के चैलूसैंण/चिपलघाट में अमर सिंह रावत के सभी प्रयोगों को व्यावसायिक रूप देने के लिए यह उद्यम लगाया जायेगा. पर वाह! रे हम गढ़वालियों की बदकिस्मती. दिन-रात की भागदौड़ की वज़ह से अमर सिंह रावत की तबियत बिगड़ गई. कई दिनों तक बीमार रहने पर सतपुली के निकट बांघाट अस्पताल में 30 जुलाई, 1942 को अमर सिंह रावत का निधन हो गया. सारी योजनायें धरी की धरी रह गयी. उनके सपने उन्हीं के साथ सदा के लिए चुप हो गये.

अमर सिंह रावत ने सन् 1927 से 1942 तक लगातार स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए नवीन तकनीकी एवं उत्पादों का विकास किया. उनका घर नवाचारों की प्रयोगशाला थी. अपने आविष्कारों की व्यवहारिक सफलता के लिए उन्होने धर की जमा पूंजी तक खर्च कर दी थी. वे उस समय के लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र ‘कर्मभूमि’ में अपने शोधपूर्ण प्रयासों के बारे में नियमित आलेख लिखा करते थे.

अमर सिंह रावत की मृत्यु के बाद उनके परम मित्र और गढ़वाल के प्रथम लोकसभा सदस्य भक्त्तदर्शन ने सन् 1952 में अमर सिंह रावत के आविष्कारों की कार्ययोजना बनाकर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सामने प्रस्तुत की थी. नेहरू ने सकारात्मक टिप्पणी के साथ संबधित अधिकारियों को फाइल भेजी. इस पर सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक प्रयास भी हुये. पर बात आगे नहीं बढ़ पायी. अमर सिंह रावत के छोटे भाई जोध सिंह रावत ने उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. ‘मेरे बड़े भाई जी’ लेख में जोध सिंह रावत ने अमर सिंह रावत की स्मृति में कण्वाश्रम (कोटद्वार) के गुरुकुल महाविद्यालय और अपने पैतृक गांव सीरौं के निकट रमाड़डांग कालेज में भवन निर्माण में आर्थिक सहयोग का उल्लेख किया है.

अमर सिंह रावत ने सन् 1927 से 1942 तक लगातार स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए नवीन तकनीकी एवं उत्पादों का विकास किया. उनका घर नवाचारों की प्रयोगशाला थी. अपने आविष्कारों की व्यवहारिक सफलता के लिए उन्होने धर की जमा पूंजी तक खर्च कर दी थी. वे उस समय के लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र ‘कर्मभूमि’ में अपने शोधपूर्ण प्रयासों के बारे में नियमित आलेख लिखा करते थे. उन्होने अपने आविष्कारों को व्यवाहारिक रूप देने के साथ उन्हें लिपिबद्व भी किया था. विभिन्न उत्पादों की निर्माण तकनीकी एवं फार्मूलों को उल्लेखित करते हुए सन् 1940 में ‘पर्वतीय प्रदेशों में औद्योगिक क्रांति’ पुस्तक को तैयार किया. परन्तु आर्थिक अभावों के कारण वे इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं करा पाये थे. बाद में भक्त्तदर्शन ने इस किताब को सन् 1983 में प्रकाशित किया था.

अपने उस मकान पर उन्होने ‘स्वावलम्बी शिक्षा सदन’ और ‘स्वदेशी में ही स्वराज्य है’ सरीखे आदर्श वाक्य अंकित किये हुए थे. पर उन आविष्कारों की धुन में उनकी आर्थिक स्थिति चिन्तापूर्ण हो गई थी और उन्हें यह चिन्ता सताती रहती थी कि वे सम्भवतया अपनी पुस्तक को भी छपा नहीं सकेंगे.

इस पुस्तक में अमर सिंह रावत की खोजों को व्यवाहारिक रूप देने के लिए भक्त दर्शन द्वारा किये गये प्रयासों के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अन्य अधिकारियों से हुए पत्राचारों को भी हूबहू शामिल किया गया है. ‘मेरे बड़े भाई जी’ लेख में जोध सिंह रावत ने अमर सिंह रावत के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ तत्कालीन हालातों का जिक्र किया है. इसी किताब में अमर सिंह रावत के साप्ताहिक ‘कर्मभूमि’ (लैंसडौन) के 1 अप्रैल, 1940 के ‘नव-वर्षांक’ में प्रकाशित लेख ‘मेरी खोज और अनुभव’ का भी उल्लेख है. इस लेख में अमर सिंह रावत ने अपनी मार्मिक व्यथा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि ‘‘मैं जिन अवसरों को ढूंढ़ रहा था, वे भगवान ने मुझे प्रदान किये. परन्तु मैं उनका कैसे उपयोग करूं यह समस्या मेरे सामने है. मेरी खोंजों का व्यवहारिक रूप देने के लिए यथोचित संसाधन नहीं हैं. अब तक इस पागलपन में मैं अपनी संपूर्ण आर्थिक शक्त्ति को खत्म कर चुका हूं. यहां तक कि स्त्री-बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रखा है. अब केवल मेरा अपना शरीर बाकी है. यदि गढ़वाल के लोग मुझसे कुछ सेवा चाहते हैं, मेरे जीवन से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आगे आवें,…चीड़-ऊन तथा अन्य वस्तुओं के लिये मेरी योजनायें तैयार हैं, पर आवश्यकता है साहस के साथ आगे बढ़ने वालों की !!!’’

‘पर्वतीय प्रदेशों में औद्योगिक क्रांति’ के संपादकीय वक्तव्य में भक्त दर्शन ने लिखा है कि ‘‘इस पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को ज्ञात हो जायेगा कि स्वर्गीय रावत जी कितने विलक्षण एवं मेघावी अन्वेषक थे. अपने दीर्घकालीन प्रयत्नों में उन्होने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था. पिता की सम्पत्ति, अपनी कमाई और सहयोगियों की सहायता…..सीरौं गांव में उनका मकान वर्कशाप, स्टूडियो और लेबोरेटरी का एक अद्भुत सम्मिश्रण बन गया था. अपने उस मकान पर उन्होने ‘स्वावलम्बी शिक्षा सदन’ और ‘स्वदेशी में ही स्वराज्य है’ सरीखे आदर्श वाक्य अंकित किये हुए थे. पर उन आविष्कारों की धुन में उनकी आर्थिक स्थिति चिन्तापूर्ण हो गई थी और उन्हें यह चिन्ता सताती रहती थी कि वे सम्भवतया अपनी पुस्तक को भी छपा नहीं सकेंगे.’’

‘पर्वतीय प्रदेशों औद्योगिक क्रांति’ पुस्तक को भक्त्त दर्शन ने अपने प्रयासों से गढ़वाल-कुमाऊं के सभी 95 विकासखंडों, जनपदीय उद्योग कार्यालयों और राजकीय पुस्तकालयों में भिजवाया था. उनका विचार था कि यह पुस्तक स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से नवीन स्वःरोजगार के अवसर विकसित करने में विकासकर्मियों के मार्गदर्शन के काम आयेगी. पर ‘देवो! क्य ब्यन तब’. शायद ही किसी सरकारी एवं गैर सरकारी नुमाइंदे ने इस पुस्तक को गम्भीरता से कभी लिया भी हो.

उद्यमी अमर सिंह रावत उन महानुभावों में हैं जिनको जमाना उस समय से लेकर आज तक नहीं पहचान पाया. यदि उनकी खोजी योग्यता को समय पर यथोचित मदद मिल जाती तो उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की आज विकसित तस्वीर होती.

मूल बात यह है कि हमारा पहाड़ी समाज कब अपनों की कद्र करना सीखेगा?

(लेखक एवं प्रशिक्षक)

बहुत प्रेरणा दायी आलेख जो पहाड़ के नवप्रवर्तन कौशल की कहानी सुनाता है और व्यर्थ नष्ट हो रहे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग कर साहस व उपक्रम स्थापित करने का सन्देश भी जगाता है.

प हाड़ में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं लेकिन बात वहीं पर अटकती है पहाड़ के समाज से ही उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी बिडम्बना है । वही व्यक्ति जब सूदूर महानगरों में अपने हुनर को आजमाता है तो कामयाब साबित होता है। हुनर की कमी नहीं सोच बदलनी होगी।