डॉ. दिनेश सती

भूविज्ञान/भू-अभियांत्रिकी विशेषज्ञ

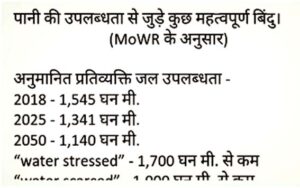

दुनिया की कुल जनसंख्या का 10% भाग के साथ हमारे देश में मीठे पानी की उपलब्धता दुनिया का मात्र 4% ही है, जो कि पर्याप्त नहीं है. जल संसाधन मंत्रालय (MoWR) के एक अनुमान के अनुसार हमारे पास वर्तमान में प्रति व्यक्ति 1,545 घन मी. (m3) ही जल उपलब्ध है, जो यह बताता है कि हमारा देश पहले ही पानी की कमी की (Water Stressed) स्थिति में पहुंच चुका है. इसी अनुमान के अनुसार यदि हम समस्त जल का उपयोग भी ठीक से कर पाएं, तभी भी सन 2050 तक हमारे देश में पानी की कमी (Water Scarced) हो जाएगी, जो वाकई एक बुरी स्थिति को दिखाता है!

गणेश

अफसोसजनक बात तब हो जाती है जब उत्तराखंड प्रदेश, जहां से देश की सबसे बड़ी नदियां – गंगा और यमुना निकलती हैं और जो देश के मैदानी इलाकों (Indo-gangetic plains) में करोड़ो की प्यास बुझाती हैं, उनकी गोद में बसे कई क्षेत्र अभी से संभावित 2050 की स्थिति में आ गए हैं. अगर यह कहा जाए की पानी की उपलब्धता बहुत कम या ना होने की वजह से यहां से एक हद तक लोगों का मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन हुआ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों के कई क्षेत्र और पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और टिहरी जिलों के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं. उत्तराखंड में हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे, इसे समग्र रूप में समझने के लिए हमें यहां पर बसे गांवों की जलापूर्ति के बारे में पहले जानना पड़ेगा.

गणेश

उत्तराखंड प्रदेश के अधिकतर गांव मध्य और उच्च हिमालय ढलानों पर जहां पर थोड़ी समतलीय भूमि है, या उन ढलानों के पास से गुजरने वाली छोटी नदियां/ नाले/ गदेरे के किनारे पर निर्मित समतल जमीनों (river terraces) पर बसे हैं. गांवों को बसाने का मुख्य आधार शायद खेती के लिए समतल जमीन, सिंचाई तथा पीने के लिए पानी, पशुओं के लिए घास/ चारापत्ती, और ईंधन की लकड़ी के लिये नजदीक में जंगल रहे होंगे. जैसे कहा गया है कि इन गांवों के पास पानी के प्राकृतिक स्रोत (जिनको धारा, मंगरा, नौला, बावड़ी आदि नामों से जाना जाता है) मौजूद हैं; लेकिन आधुनिक रहन-सहन के चलते, पानी की आपूर्ति घर के अंदर ही सीधे नल से कर ली गई है. इस व्यवस्था में पानी को पास या दूर के किसी बड़े प्राकृतिक स्रोत या गदेरे/ नदी से लिया जाता है.

गणेश

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 92% गांवों की सीमा के अंदर ही इन प्राकृतिक स्रोतों की उपस्थिति है और इस वजह से आज भी ये एक बेहद संभावित मुख्य स्रोत हो सकते हैं, अगर उनके रिसाव को बेहतर और सुरक्षित ढंग से बढ़ाया जा सके. हालांकि इन स्रोतों के पानी के रिसाव का पक्का रिकॉर्ड तो है नहीं पर कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ एक जगहों में इनमें अधिकतम 40% तक कमी आ गई है.

गणेश

जिन जगहों में कोई भी पानी के स्रोत अब नहीं रह गए हैं वहां नदी से पहाड़ी के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, पानी को पम्प या Hydrum द्वारा पहुंचाया गया है. पानी पहुंचाने की इन परियोजनाओं से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हैं जैसे –

जिन जगहों में कोई भी पानी के स्रोत अब नहीं रह गए हैं वहां नदी से पहाड़ी के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, पानी को पम्प या Hydrum द्वारा पहुंचाया गया है. पानी पहुंचाने की इन परियोजनाओं से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हैं जैसे –

गणेश

- गर्मी के दिनों में जब पानी की मांग ज्यादा होती है उस समय प्राकृतिक स्रोतों में पानी कम हो जाने से कई बार आपूर्ति कम हो जाती है.

- बरसात के मौसम में कई स्थानों पर भूस्खलन हो जाने से ढलानों से गुजरती हुई पाइप लाइन टूट जाती है. लगभग 10% योजनाएं इस मौसम में प्रभावित रहती हैं.

- धनाभाव और समय पर संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) न मिल पाने की वजह पंप द्वारा पानी पहुंचाने की योजनाएं प्रभावित रहती हैं; अब तक लगभग 50% ऐसी योजनाएं अल्प या पूर्णत: बंद हो गई हैं.

- जिन जगहों पर पानी की आपूर्ति सीधे नाले या नदी के पानी से है, बरसात के दिनों में उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होती है.

गणेश

उपरोक्त परेशानियां आने पर स्थानीय निवासियों को उन्हीं सदियों पुराने, प्राकृतिक स्रोतों के पास जाना पड़ता है भले ही अब उनका जल रिसाव/ बहाव पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया हो. आज भी गांव में बहुत से परिवार पीने के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं जबकि उनके घर में पानी का नल लगा हुआ है. आमतौर पर इस पानी के दो प्रमुख गुणों के कारण इसे प्राथमिकता दी जाती है –

गणेश

- इस पानी में गाद या अन्य तैरती अशुद्धियां नहीं होती है और,

- जमीन के अंदर से निकलने से परिवेशीय ताप (ambient temp.) इस पानी को गर्मी के मौसम में ठंडा और जाड़ों में गर्म रखती है.

गणेश

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 92% गांवों की सीमा के अंदर ही इन प्राकृतिक स्रोतों की उपस्थिति है और इस वजह से आज भी ये एक बेहद संभावित मुख्य स्रोत हो सकते हैं, अगर उनके रिसाव को बेहतर और सुरक्षित ढंग से बढ़ाया जा सके. हालांकि इन स्रोतों के पानी के रिसाव का पक्का रिकॉर्ड तो है नहीं पर कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ एक जगहों में इनमें अधिकतम 40% तक कमी आ गई है. एक अन्य अनुमान से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में कुछ जगह पर स्रोत से गांव की दूरी 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक ही गयी है. लेकिन इन सब आंकड़ो में पिछले दशकों में बढ़ी आवादी का दबाव को शायद इस सापेक्ष में नहीं देखा गया है.

गणेश

मुख्यत: पानी के रिसाव में कमी आना यह दर्शाता है कि स्रोत के जलग्रहण क्षेत्र में कुछ छेड़छाड़ हुई है और उस कारण जितना पानी जमीन के अंदर जा रहा था वो अब नहीं जा पा रहा है. कारण प्राकृतिक जैसे भूकंप, भूस्खलन या जलवायु परिवर्तन तथा मानवनिर्मित जैसे शहरीकरण, सड़कों का प्रसार, जंगलों का कटान आदि हो सकते हैं. बदकिस्मती से उपरोक्त सभी कारण उत्तराखंड में उपलब्ध हैं जिनकी वजह से कुछ क्षेत्रों में काफी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं.

गणेश

अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जिन स्रोतों का रिसाव कम हो गया है या सूख गए हैं, उसके पीछे क्या कारण थे. बिना कारण जाने हम कभी भी इस समस्या का अच्छा और जरूरी निदान नहीं पा सकते. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिमालयी ढलानें बहुत ही संवेदनशील हैं और इनके ऊपर बिना समझे – जाने हस्तक्षेप किया गया तो अच्छे के बजाय बुरा परिणाम भी दे सकते हैं.

गणेश

मुख्यत: पानी के रिसाव में कमी आना यह दर्शाता है कि स्रोत के जलग्रहण क्षेत्र में कुछ छेड़छाड़ हुई है और उस कारण जितना पानी जमीन के अंदर जा रहा था वो अब नहीं जा पा रहा है. कारण प्राकृतिक जैसे भूकंप, भूस्खलन या जलवायु परिवर्तन तथा मानवनिर्मित जैसे शहरीकरण, सड़कों का प्रसार, जंगलों का कटान आदि हो सकते हैं. बदकिस्मती से उपरोक्त सभी कारण उत्तराखंड में उपलब्ध हैं जिनकी वजह से कुछ क्षेत्रों में काफी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. यह बात भी यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए की हर एक स्रोत का अपना एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है जिसको विस्तृत भूवैज्ञानिक शोधों से जाना जा सकता है. बेहद पेचीदा मसला होने के कारण जनसामान्य को ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है; लेकिन मोटे तौर पर यह जान लेना चाहिये कि उस स्रोत के पास से गुजरने वाली समोच्च रेखा (contour) से लेकर पहाड़ी के शीर्ष तक का पूरा क्षेत्र उस स्रोत का जल ग्रहण क्षेत्र हो सकता है. और इसलिए उस पूरे क्षेत्र में पानी को जमीन के अंदर ले जाने की संभावनाओं को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने की जरूरत है. इस सब को समझने से पहले यह जानने की जरूरत है कि हिमालय के इन क्षेत्रों में ढलानों की अवस्थिति कैसी है या इस स्वरूप में आई है.

गणेश

हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और विकास के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां (tectonic forces) अभी भी सक्रिय हैं जो इस पर्वत श्रेणी को निरंतर ऊपर उठा रही हैं और बीच-बीच में भूकंप के झटके भी दे जाती है. टेथिस समुद्र से ऊपर उठते हुए ही यह क्षेत्र पर्वत श्रृंखलाओं की शक्ल में विकसित हुआ जहां विकृत चट्टानों पर बदलते जलवायु और पर्यावरण तथा गुरुत्वाकर्षण ने टूटते गिरते बड़े शिलाखंडों से छोटे, और छोटे से महीन अवसाद लिये मलबों के ढेर (debris) और फिर उन्हें मिट्टी में परिवर्तित कर ढलानों की स्थलाकृति के अनुसार निक्षेपित किया; जिसको हम सामुहिक रूप में रिगोलिथ (regolith या overburden) बोलते हैं. और इस तरह तीब्र ढाल पर ज्यादातर चट्टानें नंगी, लेकिन घटते हुये ढाल के ऊपर बढ़ती मोटाई वाली रिगोलिथ की परत मिलती है. यहां उल्लिखित भूगर्भीय पदार्थों (geological material) के पानी से संबंधित दो प्रमुख विशेषताओं को जानना जरूरी है.

गणेश

1) सरंध्रता (porosity) एवम 2) पारगम्यता (permeability)! अवसादी चट्टानों (sedimentary rocks) जिनमें ढलानों पर ठहरे रिगोलिथ को भी सम्मलित हैं, दानेदार होती हैं. इन गोल दानों/ कणों के परस्पर मिल पर जमे हुए पदार्थों में रिक्तिकाएँ (voids) शेष रह जाती हैं जो इन पदार्थों को मुख्य (primary) सरंध्रता प्रदान करती हैं. इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जिन पदार्थों में दानों/ कणों की माप (size) बड़ी होती है वहां रिक्तिकाएँ बड़ी होने के साथ ही दूसरी रिक्तिकाओं से जुड़ कर अच्छी परगम्यता प्रदान करती है लेकिन कणों का साइज छोटा होने पर जहां सरंध्रता बढ़ती है, पारगम्यता घट जाती है. महीन चिकनी मिट्टी (clays) बहुत सरंध्र पर पारगम्य नहीं होती. वहीं दूसरी ओर मिश्रित मलबा जिसमें मिट्टी कम हो, गोल पत्थरों (conglomerates) और बालू वाली चट्टानों में सरंध्रता कम लेकिन परगम्यता बहुत होती है.

गणेश

ठीक ऐसे ही कायान्तरित चट्टानें (metamorphic rocks) जो मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र में मिलती हैं उनमें विकृतियों के चलते अवसादों में से मुख्य सरंध्रता तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनमें जोड़ या दरारें (defects) पैदा होने के कारण द्वितीयक सरंध्रता और परगम्यता (secondary porosity and permeability) मिलती हैं. यहां भी जो चट्टानें महीन दानों वाली या पतली परतदार खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, उनमें ये दरारें छोटी लेकिन सघन होती हैं जो इन्हें अधिक सरंध्र लेकिन कम पारगम्य बनाती है जैसे सिल्टस्टोन, सेल, स्लेट, फिलाईट, शिस्ट आदि. वहीं बड़े दानों और मोटी परतों की चट्टानों में दरारें भले ही दूर दूर हों लेकिन लम्बी होती हैं जो उन चट्टानों को कम सरंध्र लेकिन अधिक पारगम्य बनाती है जैसे क्वार्ज़ाइट, ग्रेनाइट, एम्फीबोलाइट, मार्बल/चूना पत्थर (limestone) आदि.

गणेश

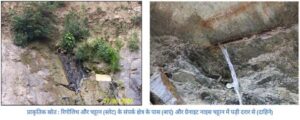

अब जबकि हमें हिमालयी ढलानों की बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में सरसरी तौर से पता चल चुका है, तो हमें ये देखना चाहिए कि पानी कैसे भूमिगत होता है और फिर स्रोतों से बाहर निकलता है. चट्टानों में उपस्थित अच्छी पारगम्यता वाली दरारें पानी को गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ ले जाती हैं इस दिशा में उपस्थित अनेक दरारों से रिसते हुये पानी को एकत्रित कर कोई बड़ी दरार भूमिगत जल को ले जाते हुये अगर किसी अपारगम्य परत पर आकर रुक जाती है और किसी कारण से (जैसे कि सड़क बनाते हुये) ढलान की सतह पर खुल जाती है तो वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाएगा जिसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं. इस तरह जितना बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र होगा उतना ही पानी का रिसाव लंबे समय तक होगा.

गणेश

पानी के अधिक परिसंचरण के लिये हल्के ढाल वाली जगहों में रिचार्ज गड्ढ़े या टैंक बना सकते हैं लेकिन इनके तल में रेतीली मिट्टी होनी चाहिए जो धीरे धीरे पानी को जमीन के अंदर छोड़े. जहाँ सम्भव हो वहां ढलान के बगल से बहने वाली नालों में छोट छोटे चेक डैम बनाकर पानी को अगल बगल के हल्के ढलानों में छोड़ें ताकि अधिक से अधिक पानी जमीन के अंदर जा सके!

गणेश

ऐसे ही अगर रिगोलिथ के विभिन्न अवयवों की अच्छी पारगम्यता है और वो ढलान पर उपस्थित अपारगम्य चट्टान के ऊपर अवस्थित हैं तो पानी के स्रोत अक्सर रिगोलिथ और चट्टान के सम्पर्क की जगह से बहेंगे. रिगोलिथ का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्रोत का बहाव उतना ही लम्बी अवधि तक रहेगा, लेकिन छोटा रिगोलिथ केवल मौसमी स्रोत ही बना पाएगा. यहां हम बहुत ज्यादह प्रयुक्त होने वाले शब्द “वाटरटेबल (water table) की बात जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं क्योंकि परिभाषा के अनुसार इस सतह के नीच चट्टाने पानी से संतृप्त मिलनी चाहिए जो कि पाया नहीं गया है इसलिए इस क्षेत्र की वस्तुस्थिति और स्रोतों से असम्बन्धित है.

गणेश

उपरोक्त पंक्तियों से ये भी पक्का होता है कि ढलान में उपस्थित चट्टानों और उसके ऊपर पड़े रिगोलिथ की अगर अच्छी पारगम्यता है तो पानी को जमीन में घुसने की संभावनाएं अधिक होंगी. लेकिन अगर ये ढाल ज्यादह तीब्र है तो पानी इस जगह पर रुकेगा नहीं और फिर जमीन के अंदर भी जाएगा नहीं. इन जगहों पर थोड़ा समतलीकरण के साथ पेड़ लगाना पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने का उचित उपाय होगा. यहां पेड़ लगाने का असली कारण है कि वो वर्षा की बौछारों के सामने अवरोधक बने, जिससे पानी कम वेग से समतल भूमि पर पड़े और वहां थोड़ी देर रुके जिससे उसको जमीन में रिसने का पर्याप्त समय मिले. ध्यान रहे, अगर उस स्थान पर मिट्टी अधिक होगी तो पानी को मिट्टी भले ही सोख लेगी, लेकिन जमीन के अंदर नहीं जाने देगी. रिगोलिथ में भी अगर मिट्टी की मात्रा अधिक है तो उनमें पेड़ लगाने से पहले किसी भूवैज्ञानिक से सम्भावित भूस्खलन की पड़ताल जरूर करें अन्यथा दुष्परिणाम हो सकते हैं.

गणेश

हम में से बहुत लोगों को लगता है कि पेड़ लगाने या घने जंगल होने से पानी के स्रोत अधिक होंगे या स्रोतों में पानी अधिक आएगा लेकिन आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के कई स्थानों में काफी घने जंगल होने के बावजूद पानी के स्रोत यदा कदा ही हैं. कारण है वहां की कम परगम्यता वाली चट्टानें. पानी के अधिक परिसंचरण के लिये हल्के ढाल वाली जगहों में रिचार्ज गड्ढ़े या टैंक बना सकते हैं लेकिन इनके तल में रेतीली मिट्टी होनी चाहिए जो धीरे धीरे पानी को जमीन के अंदर छोड़े. जहाँ सम्भव हो वहां ढलान के बगल से बहने वाली नालों में छोट छोटे चेक डैम बनाकर पानी को अगल बगल के हल्के ढलानों में छोड़ें ताकि अधिक से अधिक पानी जमीन के अंदर जा सके!