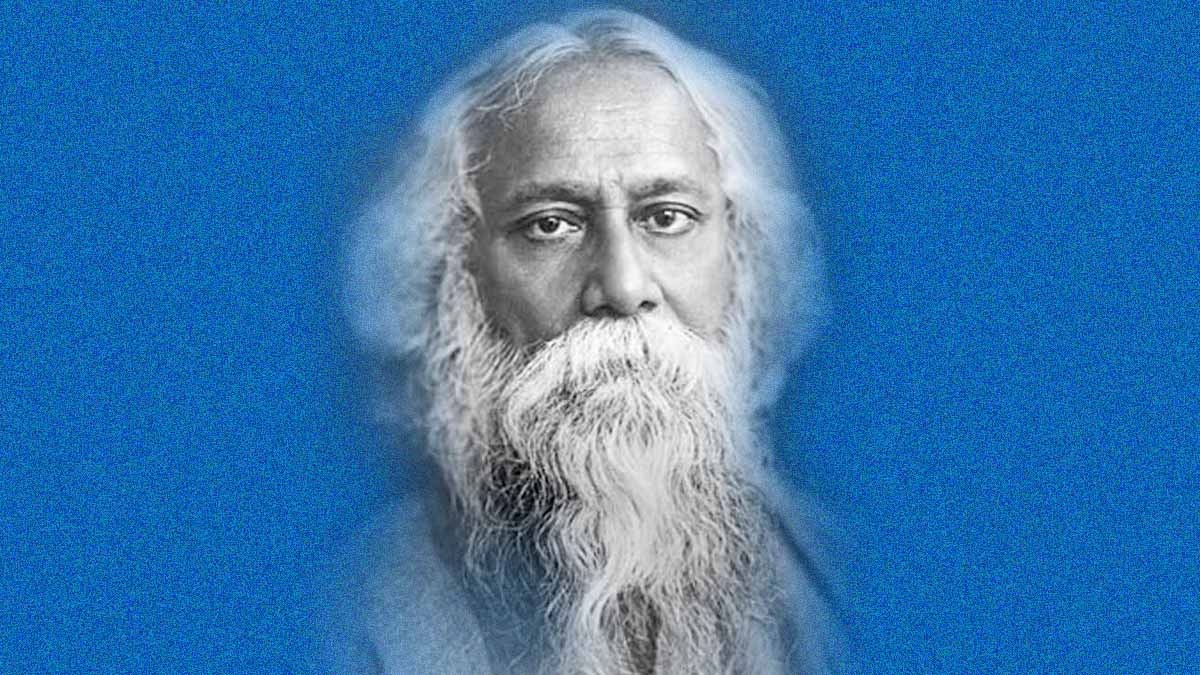

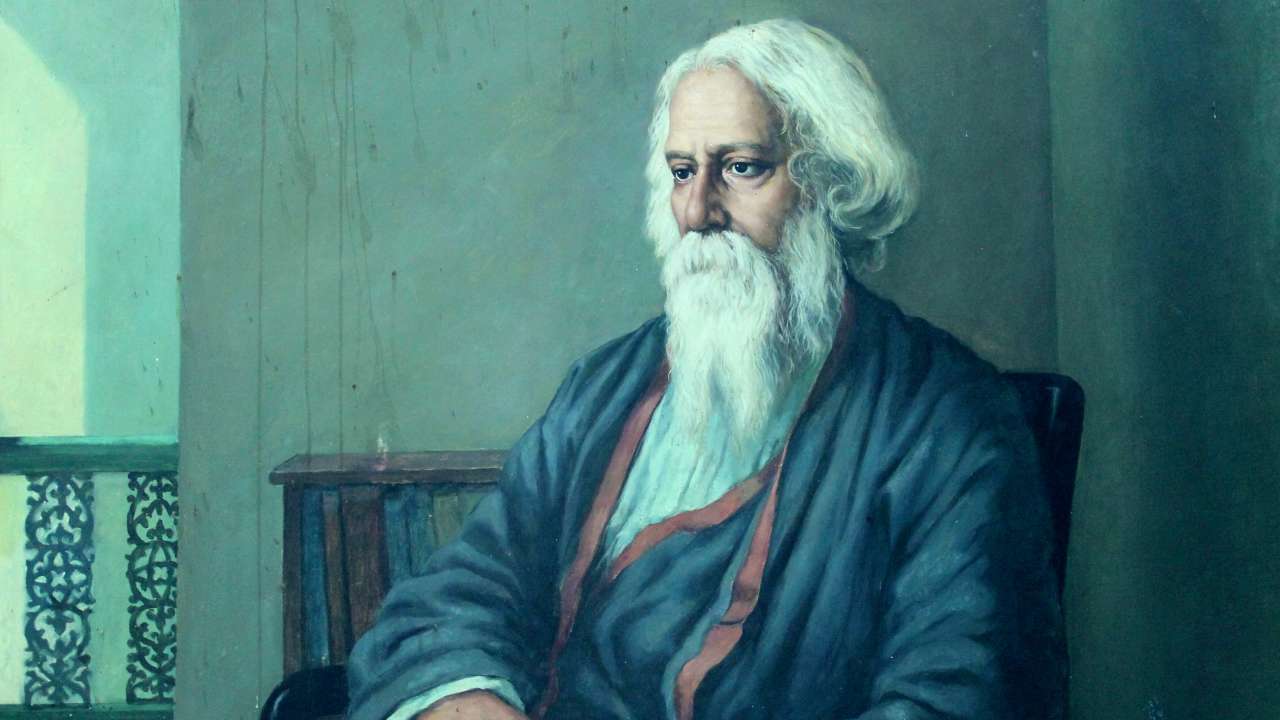

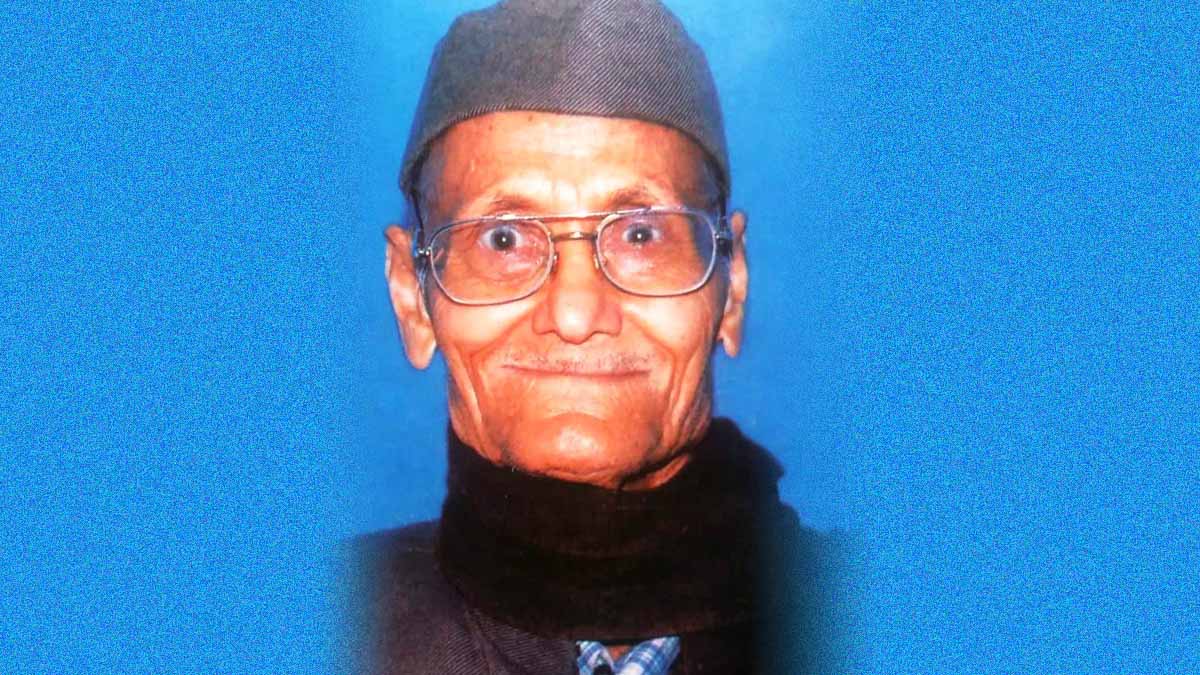

हास्य, व्यंग्य नहीं, हमारे दर्द के कवि हैं शेरदा अनपढ़

ललित फुलारा'कुमाउनी शब्द संपदा' पेज पर प्रसिद्ध कवि-गीतकार शेरदा "अनपढ़" की कविताओं के विभिन्न आयाम पर केंद्रित चर्चा 'हमार पुरुख' में वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी, साहित्यकार because देवेन मेवाड़ी और डॉ दिवा भट्ट ने अपने विचार रखे. चारु तिवारी ने शेरदा अनपढ़ की कविता और जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शेरदा अनपढ़ हास्य, व्यंग्य नहीं, हमारे दर्द के कवि हैं.मूलांक

उनका कविता संसार मानवीय संवेदनाओं का संसार है. हर गीत और कविता में जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है. जो बोल नहीं सकते, शेरदा की कविताएं उनकी आवाज हैं. जनसंघर्ष, because आध्यात्म, प्रकृति और प्रेम के साथ ही समसामयिक विषयों को संबोधित करने वाले कवि हैं, शेरदा . उनके साहित्यिक अवदान को जितना समेटा जाए, उतना फैलता जाता है. अपनी कविता के बारे में वह कहते थे ... मैं कविता हंसकर भी लिखता हूं, रोकर भी, बीच बाजार में भी लिखता हूं और...