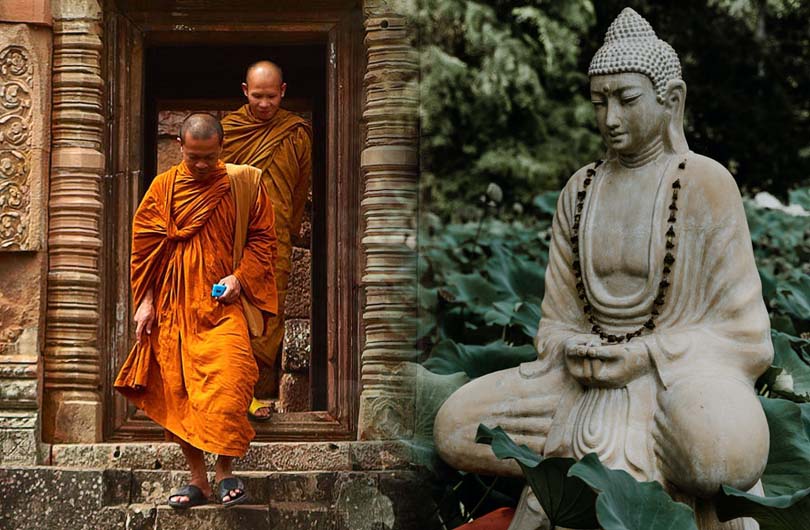

बद्ध पूर्णिमा पर विशेष

प्रो. गिरीश्वर मिश्र

हम सभी अच्छी तरह जीना चाहते हैं परन्तु दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों का हिसाब लगाते हुए संतुष्टि नहीं होती है. दिन बीतने पर खोने पाने के बारे में सोचते हुए और जीवन में अपनी भागीदारी पर गौर करते हुए आश्वस्ति कम और आक्रोश, घृणा, असहायता, कुंठा और शिकायतों का ढेर लग जाता है. मन के असीम स्वप्न और सीमित भौतिक यथार्थ के बीच प्रामाणिक, समृद्ध और पूर्ण जीवन की तलाश तमाम भ्रांतियों और अंतर्विरोधों से टकराती रहती है. आज जब सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या सोचें और क्या चुनें यह मुश्किल चुनौती होती जा रही है. दी हुई परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक कैसे जियें यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कैसी है. हम स्वयं अपने शरीर की और अपने विचारों की चेतना भी रखते हैं और अपने अनुभवों की समझ भी विकसित करते रहते हैं. हम कहाँ स्थित हैं ? क्या पाना चाहते हैं ?और प्रतिबंध और सीमाएं क्या हैं ? इन प्रश्नों से रूबरू होते हुए भगवान बुद्ध बडे प्रासंगिक हो उठते हैं. जरा ( बुढापा) और मरण की अनिवार्य सीमाओं और शरीर के व्यापारों की असारता ने उनको उद्वेलित किया था और इससे मुक्त होने की राह का सन्धान ही उनका लक्ष्य बन गया.

ज्योतिष

महात्मा बद्ध ने साहस के साथ भौतिक जगत की नि:सारता को स्वीकार किया और उससे उपजने वाले दुख के सत्य को उजागर किया. पर वे वहीँ रुके नहीं उसके शमन या निवारण का उपाय ढूँढने का यत्न किया. उनका यत्न इस अर्थ में विशेष महत्व रखता है कि वह यथार्थ जगत के बीच से ही उपजता है. उनका प्रसिद्ध आठ अंगों (अष्टांग) वाला मार्ग बार बार ‘सम्यक्’ को दुहराता है. उसके अनुसार हमें हर तरह से सम्यक् हो कर रहना है- दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, कर्मान्त में, आजीविका में, व्यायाम में, स्मृति में और समाधि में. सम्यक कहने से सामान्य अर्थ में अपने और संसार के बीच संतुलन और उपयुक्तता का बोध होता है. जो सम्यक होगा वह सबके लिये अनुकूल और हितकारी होगा. इस तरह सम्यक होना निजी स्वार्थ की सीमित दृष्टि से ऊपर ले जाता है और विचार प्रक्रिया को लोक- हित में प्रतिष्ठित करता है. इस तरह की आदर्श स्थिति को पाना सरल नहीं है. इसके लिये व्यक्ति को राग, द्वेष, मोह, लोभ की बाधाओं से बचना होगा. ये मानसिक दुर्वृत्तियां हैं जिनके प्रभाव में आदमी गलत राह पर चलने लगता है. ये सभी मन में ही जन्म लेते हैं, मनोमय हैं और मलिन मन से बोलने या कार्य करने से दुख ही पैदा होता है . दूसरी ओर स्वच्छ मन से बोलने या कार्य करने से सुख पैदा होता है. इस तरह आदमी अपना स्वामी खुद ही होता है कोई और नहीं.

ज्योतिष

भगवान बुद्ध की दृष्टि में मनुष्य के लिये अनासक्त हो कर संयम और सदाचार के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर होता है. बिना प्रमाद के और भोगों में न फंसते हुए धैर्य से जीवन जीने में ही क्ल्याण है . इस दिशा में चलते हुए सबसे बड़ी चुनौती चित्त या मन की चंचलता है. इस चित्त को सँभालना बहुत जरूरी है. जब चित्त स्थिर और मलरहित होकर सन्मार्ग की ओर उन्मुख होना मंगलकारी होता है. संयत और मर्यादित व्यवहार के लिये अहिंसा और प्रेम के अनुसार सबके साथ व्यवहार करना आवश्यक है. स्मरणीय है कि शरीर की स्वाभाविक स्थिति अनिश्चय की है जो जीर्ण-शीर्ण होने की दिशा में अग्रसर रहता है.

ज्योतिष

यह अकाट्य सत्य है कि जीवितों का मरण तो होना ही है- “मरणन्तम हि जीवितं”. इस सत्य को याद रखते हुए उपलब्ध समय में शान्ति, सहनशीलता और दूसरों को पीड़ा न देते हुए जीवन जीना बुद्धिमानी है. परन्तु तृष्णा हमको तरह तरह के बब्धनों में बांध रखती है और भ्रम वश आदमी चक्कर काटता रहता है. भोग की तृष्णा से ही द्वेष और मोह पैदा होते हैं. इसलिए महात्मा बुद्ध ने बार-बार संयम के पालन पर बल दिया. जीवन और संसार की अनित्यता को स्वीकार करते हुए उससे अधिकतम लाभ पाने के लिये इससे लगाव पर संयम का अंकुश लगाना होगा. सुख और शांति तृष्णा पर रोक और अपरिग्रह से ही आ सकेगी. आज के जटिल समय में त्याग, तपस्या और सहिष्णुता वाले सम्यक आचरण से ही जीवन सम्भव और सुरक्षित रह सकता है.

(लेखक शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हैं.)