- व्योमेश जुगरान

‘तेरी सौं’ का वह युवा जो तब मैदान में पढ़ाई छोड़ एक जज्बाती हालात में उत्तराखंड आंदोलन में कूदा था, आज अधेड़ होकर ठीक वैसी ही भावना के वशीभूत पहाड़ की समस्याओं से जूझने को अभिशप्त है।

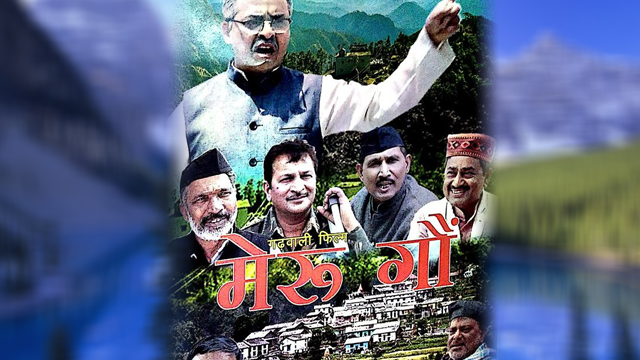

पलायन की त्रासदी पर बनी गंगोत्री फिल्मस् की ‘मेरु गौं’ को कसौटी पर इसलिए भी कसा जाना चाहिए कि यह फिल्म पलायन, परिसीमन और गैरसैंण जैसे सरोकारों के अलावा इस प्रश्न से भी टकराती है कि 35 साल उम्र के बावजूद गढ़वाली सिनेमा क्या उतना परिपक्व हो पाया है! पहली गढ़वाली फिल्म ‘जग्वाल’ 1983 में आई थी। हालांकि तब से लेकर करीब ढाई दर्जन से अधिक छोटी-बड़ी फिल्में आ चुकी हैं। इनमें कुछेक जरूर कलात्मक दृष्टि से अच्छी कही जा सकती हैं किन्तु गढ़वाली सिनेमा के नामचीन निर्देशक अनुज जोशी की ‘तेरी सौं.. (2003) से लेकर ‘मेरु गौं.. (2019) के सफर को पैमाना मान लें तो तस्वीर उत्साह नहीं जगाती। इन दोनों पिक्चरों के नायक को यदि एक ही किरदार मानें तो ‘तेरी सौं’ का वह युवा जो तब मैदान में पढ़ाई छोड़ एक जज्बाती हालात में उत्तराखंड आंदोलन में कूदा था, आज अधेड़ होकर ठीक वैसी ही भावना के वशीभूत पहाड़ की समस्याओं से जूझने को अभिशप्त है।

‘मेरु गौं’ का नायक मैदानों में नौकरी की विवशता और गांव में रह रहे अपने वृद्ध मां-बाप की संवेदनाओं से जूझा हुआ एक आदर्श पुत्र, पिता, पति और दादा है। उसने अपने भाईयों के पलायन के बीच मां-बाप की बिछुड़न का दंश सहा है और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए स्थायी रूप से गांव में बसने का निश्चय किया है। वह अब गांव का एक पढ़ा-लिखा समझदार बुजुर्ग है और पहाड़ की समस्याओं के प्रति अपनी अलग सोच रखता है। लेकिन एक बार फिर बदलते हालात के आगे उसे हार जाना पड़ता है।

कहानी की दृष्टि से देखें तो विषय अच्छा है लेकिन संकट इसे प्रस्तुत करने/बांधने का है। फिल्म पलायन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं मसलन बोली-भाषा, स्कूल, अस्पताल, गोरख्याणी, ढोल-दमाई, खेती-किसानी और रोजगार जैसे मुद्दों का एक पिटारा दर्शक के सामने खोलती चली जाती है मगर इसे समेट नहीं पाती। समस्याओं के समाधान की जो दलीलें दी गई हैं, वे व्यावहारिक की बजाय अकादमिक और आदर्शवादी अधिक लगती हैं। पलायन की समस्या से जूझने का द्वंद नायक को कथित खुदकुशी तक भी ले जाता है मगर समस्या का निदान नहीं करता। उलटे समस्या को और उलझा डालता है।

समस्याओं के समाधान की जो दलीलें दी गई हैं, वे व्यावहारिक की बजाय अकादमिक और आदर्शवादी अधिक लगती हैं। पलायन की समस्या से जूझने का द्वंद नायक को कथित खुदकुशी तक भी ले जाता है मगर समस्या का निदान नहीं करता। उलटे समस्या को और उलझा डालता है।

फिल्म में हर मसले को संबोधित करने और समाधान पर बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संवादों का सहारा लिया गया है जबकि एक अच्छे और सार्थक सिनेमा में निर्देशक की सबसे बड़ी कुशलता इसी में होती है कि कैसे किसी मूक दृश्य के सहारे गहरी से गहरी बात भी दर्शकों के दिल में उतार दी जाए। ‘मेरु गौं’ की आउटडोर लोकेशन में तो इसकी अपार गुंजाइश थी। लेकिन फिल्म के निर्देशक तो इसी को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं कि ‘एक ही किरदार के मुंह से लगातार 18 मिनट का संवाद जैसा प्रयोग आज तक किसी फिल्म में नहीं हुआ है’।

हम मान भी लेते अनुज जी, लेकिन इस लंबे प्रलाप के माध्यम से आप कह क्या रहे हैं? गैरसैंण की कब्र पर परिसीमन का फातिहा ही तो पढ़ रहे हैं! फिल्म का संदेश है कि राजधानी चाहे देहरादून हो या गैरसैंण, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी बजाय पुनर्परिसीमन यानी हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को विलग करने का विकल्प अधिक कारगर बताया गया है। माफ करें सर, राजधानी गैरसैंण ले जाना तो फिर भी संभव है मगर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की विलगता वर्तमान हालात में असंभव और अव्यावहारिक है। आप यहां गैरसैंण के मर्म को समझने और तथानुरूप संदेश देने में चूक कर गए।

कुछ मित्र फिल्म को जोखिम /तयशुदा घाटे के बीच ‘क्रांति’ जैसा कदम बता रहे हैं लेकिन ऐसा कहकर फिल्म खामियों से बरी नहीं हो जाती। हम कहना चाहते हैं कि जब किसी प्रोडक्शन हाउस के पास इतने शानदार अदाकार हों, पूरी यूनिट को आउटडोर लोकेशन पर खड़ा करने का जज्बा हो, परिश्रम का बूता और पैसा खर्च करने की कूबत हो तो रिसर्च वगैरह को भी बराबर की तवज्जो क्यों नहीं दी जाती हमारी दृढ़ मान्यता है कि आंचलिकता से जुड़े किसी भी विषय को फिल्म में ढालने के लिए हमें बम्बईया फार्मूलों का मोह त्याग कर सार्थक सिनेमा को प्रेरणास्रोत बनना होगा। कल्पना करें यदि ‘मेरु गौं’ को हिन्दी में डब किया जाए तो यह एक अति सामान्य मुंबैय्या फिल्म से अधिक नहीं लगेगी।

हां, कलाकारों के अभिनय की तारीफ करनी होगी। मुख्य पात्रों के अलावा भी खासकर दादी-दादा (फ्लशबैक वाले), सासु, औजि, दुकानदार जैसे किरदारों का अभिनय जबरदस्त था। उनके कॉस्ट्यूम व संवाद अदायगी चरित्र के अनुरूप वास्तविक लगे। दोनों बच्चों ने भी अपनी उम्र और क्षमता से बढ़कर अभिनय किया है।

तकनीकी बेशक हों, मगर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन भावप्रवण दृश्यों से आंसू नदारद हैं।नायक मुफलिसी में रह रहा है और उसे पेंशन तक नहीं मिलती, मगर वह हर दृश्य में नए-नए डिजाइनिंग वस्त्र/ बास्कट में सामने आता है। देहरादून से आया पुत्र रात दो बजे भी पैंट-शर्ट में है। फिल्म सामान्य खेत और सेरे में फर्क नहीं कर पाती। लॉन्ग शॉट में गांव की जबरदस्त हरियाली फिल्म के कथानक से मेल नहीं खाती। संवादों में गढ़वाली मुहावरे और बैकग्राउंड म्यूजिक में पहाड़ी वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल कंटेंट को प्रभावी बना सकता था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)