प्रो. गिरीश्वर मिश्र

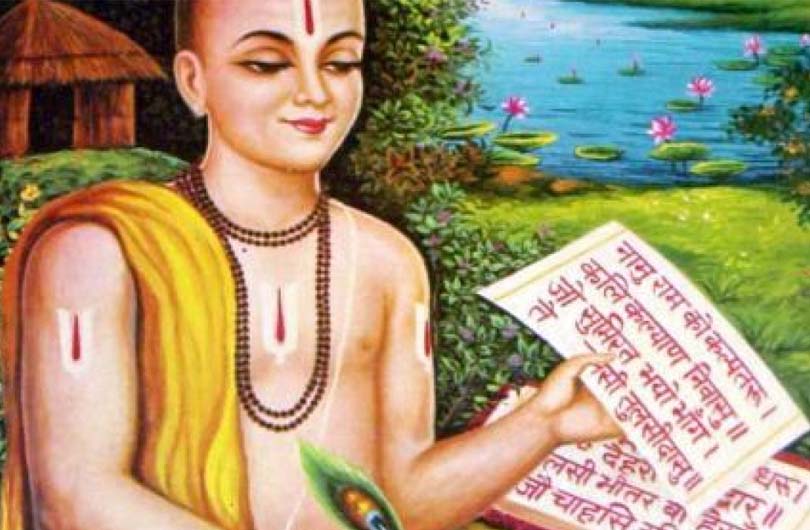

गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के किष्किंधा काण्ड में प्रश्न करते हैं कि शरीर धारण करने का क्या परिणाम है और कहते हैं इसका प्रयोजन राम भक्ति है : धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई . यहाँ शरीर की उपादेयता या देह धारण करने की फलश्रुति सब कुछ छोड़ कर श्रीराम के भजन में प्रतिपादित करती है. शरीर का अर्थ है एक भौतिक रचना जो गोस्वामी जी के शब्दों में ‘क्षिति (भूमि), जल, पावक (अग्नि), गगन (आकाश) समीरा (वायु) ’ के सूत्र के अंतर्गत निर्मित और संचालित होती है. यह शरीर हमें एक ठोस आधार प्रदान करता है और ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की सहायता से हम विभिन्न कार्य संपादित करते हैं. मानस (अंत:करण), बुद्धि और अहंकार मिल कर हमारे लिए सोचना और कल्पना करना संभव बनाते हैं.

ज्योतिष

कालिदास की मानें तो शरीर ही धर्माचरण का प्रमुख साधन है: शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम ! पर यह भी एक प्रकट सत्य है कि शरीर की रचना निरन्तर क्षरणशील है. जीर्ण-शीर्ण होते हुए अंतत: देह का नाश होना अनिवार्य है. वही उसकी एकमात्र अंतिम परिणति होती है. देह के अनित्य और अस्थाई स्वभाव के चलते अपने हमें अपने अभाव की चिंता बड़ी डरावनी कल्पना लगती है. मृत्यु को देखने और उसके महा सत्य से परिचित होने के बावजूद भी जीने और जीते रहने की अनंत इच्छा हर किसी के मन में बनी रहती है और मृत्यु को नकारने की हर संभव कोशिश की जाती है.

ज्योतिष

महर्षि पतंजलि अपने ‘योग सूत्र’ में इस जीने (या न मरने) की असंभव इच्छा को ‘अभिनिवेश’ कहते हैं. उन्होंने इसकी पहचान एक बड़े क्लेश के रूप में की है जो अविद्या, अस्मिता (मैंपन), राग और द्वेष के साथ मिल कर आदमी को बुरी तरह उलझाए रहती है और दुःख का कारण बनती है. मनुष्य की काम्य स्थिति तो स्वस्थ (अपने में स्थित) रहने की होत्ती है पर वह इतर वस्तुओं में चित्त की संलग्नता (वृत्ति सारूप्य) के कारण परस्थ (यानी अस्वस्थ!) हो उठता है. स्वरूप की पहचान न होने पर मनुष्य अपने आत्मबोध को संसारी वस्तुओं से जोड़ कर देखने लगता है जबकि यह अकाट्य सत्य है कि किसी भी वस्तु से संपर्क स्वभावत: केवल सीमित और अस्थाई ही हो सकता है. वस्तुत: सारे के सारे संयोगों का अंत वियोग में ही होता है पर पदार्थों के साथ जोड़ की गाँठ इतनी मजबूत होती है कि अनित्य और मिथ्या की सच्चाई जान-समझ कर भी आदमी उनकी सत्य की प्रतीति (भ्रम) से अपने को मुक्त नहीं कर पाता है. वह आत्ममुग्ध और स्वार्थी होने लगता है जिसका परिणाम होता है कि लोभ और मोह कम होने के बदले दृढतर होता जाता है. खाना न होगा कि इससे जुड़ी नई-नई कथाएँ आए दिन हम सब के सामने आती रहती हैं. ऐसे में इस तरह सीमित-संकुचित जीवन में सनातन की खोज लगी ही रहती है. नित्य और स्थाई की तलाश की चुनौती सभी सभ्यताओं के लिए प्रस्थान विन्दु सरीखी दिखती है और जिसका समाधान तरह–तरह से किया जाता रहता है. मृत्यु के बाद शव को कब्र में दफन करने, जलाने, जल में प्रवाहित करने या फिर किसी और तरह से सुरक्षित (मिश्र के पिरामिड!) या नष्ट करने (पारसी पद्धति!) के भिन्न-भिन्न किस्म के अभ्यास प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं और उनमें से कई आज भी पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, उन देशों में भी जहां वैज्ञानिक होने का दंभ है और भौतिकता ज्यादा ही हाबी है किसी विश्वास के तहत मृत व्यक्ति को कब्र में दफनाया जाता है.

एक प्रचलित विचार के अनुसार धर्म ‘अभ्युदय’ (यानी लौकिक और भौतिक समृद्धि और संपदा) और ‘नि:श्रेयस’ (अर्थात आत्मिक /आध्यात्मिक उन्नति ) दोनों को साधता है. यद्यपि धर्म की तह तक पहुँचना और समझना एक मुश्किल काम माना गया है फिर भी धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (स्वच्छता), इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, दया, तथा शान्ति आदि गुणों की धर्म के लक्षण के रूप में पहचान की गई है और उनको अपनाने पर बल दिया गया है.

ज्योतिष

भारतीय चिंतन में मनुष्य जीवन के अभिप्राय को समझने-समझाने के लिए कई तरह के नजरिये या दृष्टियाँ मिलती हैं. इनमें एक तरह की सोच जो ज्यादा लोक-प्रचलित और व्यापक रूप से स्वीकृत है आस्तिक (यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाली) है. यह शरीर के अतिरिक्त आत्मा की उपस्थिति के विचार को लेकर चलती है और ‘कर्म’ ( कार्य-कारण का अकाट्य सम्बन्ध अर्थात कार्य और उसके परिणाम की मर्यादा) और ‘पुनर्जन्म’ के नियम के अनुसार जीवन की घटनाओं की व्याख्या करती है. इन सबके बीच ‘धर्म’ की अवधारणा का केन्द्रीय स्थान होता है जो करणीय, विहित, जीवन-मूलक, उचित, और कर्तव्य आदि भावों को व्यक्त करती है. धर्म के ये सभी आशय मनुष्यता के तत्वों को रूपायित करता है.

ज्योतिष

एक प्रचलित विचार के अनुसार धर्म ‘अभ्युदय’ (यानी लौकिक और भौतिक समृद्धि और संपदा) और ‘नि:श्रेयस’ (अर्थात आत्मिक /आध्यात्मिक उन्नति ) दोनों को साधता है. यद्यपि धर्म की तह तक पहुँचना और समझना एक मुश्किल काम माना गया है फिर भी धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (स्वच्छता), इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, दया, तथा शान्ति आदि गुणों की धर्म के लक्षण के रूप में पहचान की गई है और उनको अपनाने पर बल दिया गया है. योग-शास्त्र में वर्णित यम अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह (संग्रह न करना), और ब्रह्मचर्य भी धर्म के तत्व को ही द्योतित करते हैं जिन्हें महर्षि पतंजलि महाव्रत कहते हैं जो देश काल जाति, धर्म आदि का अतिक्रमण करने वाले हैं और सबके लिए हैं. इसलिए वे सार्वभौम हैं. उपनिषद् श्रेय (जो कल्याणकारी हो) और प्रेय (जो सिर्फ प्रिय हो) की बात करते हैं और श्रेयस्कर को चुनने की सलाह देते हैं. इसी तरह विद्या और अविद्या दो तरह के ज्ञान-साधना की बात भी मिलती है जो भौतिक जीवन और पारलौकिक जीवन (परा और अपरा) का मार्ग प्रशस्त करती हैं. इन सब विचारों से यह प्रकट होता है कि शरीर को सीमा न मान कर उसकी सहायता से शरीर की सीमा का अतिक्रमण किया जाय और यथाशक्ति शरीर को रोगमुक्त और उपयोगी बनाए रखा जाय. इसी अर्थ में गोस्वामी तुलसीदास शरीर को ‘साधन धाम’ और ‘मोक्ष का द्वार’ कहा है.

विश्व-रंगमंच तो सतत बनती-बिगड़ती सृष्टि का हिस्सा है जिस पर सभी को विभिन्न अवधियों के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभानी होती है. इस यात्रा में वे मूल्य ही प्रमुख निर्णायक होते हैं जिनके जीवन अर्पित किया जा सकता है. भौतिक जीवन में आसक्ति में तात्कालिक सुख मिलता है पर आसक्ति की कामना बनी रहती है और इसका दुश्चक्र चलता ही रहता है.

ज्योतिष

भौतिक उपादान और आध्यात्मिक उन्नति के बीच सेतु के रूप में शरीर को ग्रहण करने से जुड़ी सोच के गहन शास्त्रीय पहलू आम आदमी की पहुँच के बाहर होते हैं और इसलिए किसी अजूबे से कम नहीं हैं. साथ ही जो कुछ अनुभव से हाथ में आता है वह सब पूरा का पूरा दृश्यमान भी नहीं होता है. बहुत कुछ आखों से ओझल यानी अदृष्ट ही बना रहता है और उपजने वाला होता है. इसलिए जीवन में हल्के-फुल्के मिल रहे आभासों और परिचित-अपरिचित आख्यानों के इर्द-गिर्द ही ज्यादातर लोगों की जीवन की समझदारी फैली-बिखरी मिलती है और उसी के अनुसार वे अपना और जीवन का अर्थ लगाते चलते हैं. बहरहाल एक प्रमुख विचारधारा इस जीवन को पहले से चली आ रही एक विस्तृत यात्रा का हिस्सा मानते हुए यात्रा के बीच का पड़ाव मानती है. यह यात्रा शरीर धारण कर जो अव्यक्त था वह व्यक्त और शरीर के क्षय के साथ अव्यक्त हुआ मानती है. इस यात्रा में शरीर को एक उपकरण या संसाधन है और निमित्त के रूप में उसका उपयोग किया जाना चाहिए. इसका विधान विश्व के कल्याण के लिए है.

ज्योतिष

विश्व-रंगमंच तो सतत बनती-बिगड़ती सृष्टि का हिस्सा है जिस पर सभी को विभिन्न अवधियों के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभानी होती है. इस यात्रा में वे मूल्य ही प्रमुख निर्णायक होते हैं जिनके जीवन अर्पित किया जा सकता है. भौतिक जीवन में आसक्ति में तात्कालिक सुख मिलता है पर आसक्ति की कामना बनी रहती है और इसका दुश्चक्र चलता ही रहता है. इससे पार पाने के लिए कई तरह युक्तियाँ सोची गईं. भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं. इनमें भक्ति का मार्ग सहज ग्राह्य है जिसमें निर्व्याज ईश्वर-भक्ति का विधान किया गया.

भक्ति का अर्थ होता है बंटना और बांटना जिससे सबके साथ आत्मीयता स्थापित होती है. भक्त से किसी का दुःख नहीं देखा जाता. वह परदुःख-कातर होता है. भक्ति सभी तरह के भेदों को झुठला कर भीतर स्थित मनुष्य को आवाज दे कर जगाती है और भक्त सबके साथ निर्व्याज रिश्ते बनाता है. आज बढ़ते कोलाहल में अर्थ की तलाश सेवा में है, आखिर जीव भी तो अविनाशी ईश्वर का ही अंश है. भक्ति का योग अपने को पहचान कर अपने आत्म विस्तार का अवसर प्रदान करता है .

ज्योतिष

माया के विषयों की आसक्ति और ममता को छोड़ कर भगवत्सेवा करने के लिए कहा गया जिससे सारे शोक मिट जाएं. भगवान श्रीराम सद्गुणों की खान हैं और उनकी निकटता मनुष्य की दृष्टि का विस्तार करती है. गोस्वामी जी कहते हैं कि मानव देह धारण करने का सुफल है कि सब कामनाओं को छोड़ कर श्रीराम का भजन किया जाए. भक्त के गुणों में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है. इनमें सहिष्णुता, आदर देना, सुनम्यता, सिधाई, निश्छलता, आचार, सेवा, करुणा, विनम्रता और अकिंचनता प्रमुखता से परिगणित हैं. श्रीमद्भगवद्गीता में भक्त की चर्चा करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि भक्त सभी प्राणियों में द्वेषरहित, स्वार्थरहित, सबका प्रेमी होता है. वह न किसी को उद्वेग देता है न स्वयं उद्विग्न होता है. वह हर्ष, अमर्ष और भय से मुक्त, दयावान, ममता और अहंकार से रहित, दुख दुःख में सम, क्षमावान और सबको अभय देता है. पूजा-पाठ के अनुष्ठान नहीं बल्कि भाव में परिणत होना ही भक्ति है. पराई पीर जानने वाले ही ‘वैष्णव’ कहे जाते हैं. इसी अर्थ में मानव शरीर दुर्लभ है. वह जुड़ने और जोड़ने वाली भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है. तभी गोस्वामी जी निर्णय के स्वर में कहते हैं सोई गुनग्य सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी .

ज्योतिष

भक्ति का अर्थ होता है बंटना और बांटना जिससे सबके साथ आत्मीयता स्थापित होती है. भक्त से किसी का दुःख नहीं देखा जाता. वह परदुःख-कातर होता है. भक्ति सभी तरह के भेदों को झुठला कर भीतर स्थित मनुष्य को आवाज दे कर जगाती है और भक्त सबके साथ निर्व्याज रिश्ते बनाता है. आज बढ़ते कोलाहल में अर्थ की तलाश सेवा में है, आखिर जीव भी तो अविनाशी ईश्वर का ही अंश है. भक्ति का योग अपने को पहचान कर अपने आत्म विस्तार का अवसर प्रदान करता है .

ज्योतिष

(लेखक शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हैं.)