सरदार पटेल की जयंती पर विशेष

प्रो. गिरीश्वर मिश्र

शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा

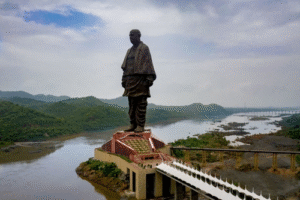

स्वतंत्रता संग्राम में देश को आज़ादी तो मिली परंतु ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अखंड भारत विभाजित भी हुआ. इससे राष्ट्र-निर्माण की एक विकट चुनौती उत्पन्न हुई . सरदार पटेल ने भारतीय संघ के निर्माण को संभव बनाया. अद्भुत कूटनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए उन्होंने पाँच सौ से अधिक प्राचीन रियासतों का भारत में विलय कराया. विविधता में एकता स्थापित करने वाला उनका यज्ञ आर्यावर्त के भारत नामक नए संस्करण का कारण बना. इस संरचनात्मक आधार के निर्माण के साथ भारत की एकता का ताना-बाना बुनने का कार्य सरदार पटेल ने किया. राष्ट्र-भावना को केंद्रीय महत्व देते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्य तंत्र विकसित किया. मूलतः गांधी दृष्टि के अनुरूप वह सभी नागरिकों के मध्य अवसर, अधिकार और दायित्व के समुचित संतुलन को आवश्यक मानते थे. उनकी दृष्टि में हम सब भारतीय हैं और बराबर हैं. परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता और देश के लिए त्याग देश के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक निवेश हैं.

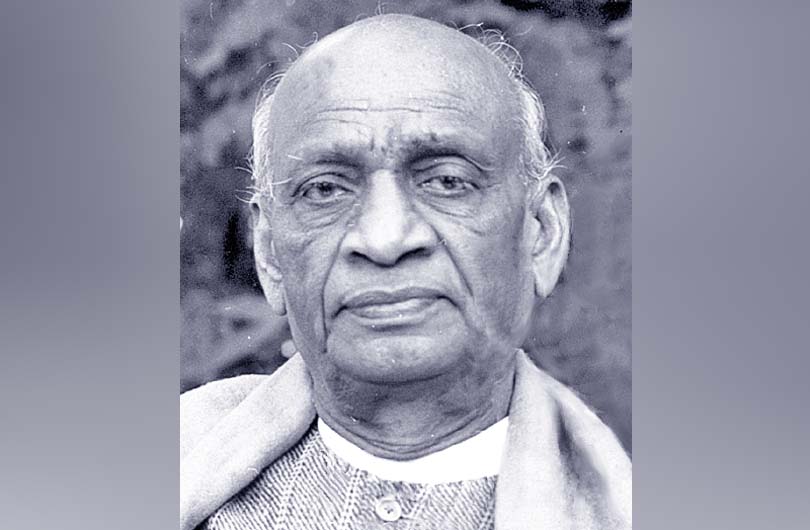

सरदार वल्लभ भाई पटेल (1875-1950) आधुनिक भारत के निर्माताओं के बीच एक महानायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं. अपने बड़े भाई के अनुसरण में वे व्यवसाय से बैरिस्टर के रूप में सक्रिय थे जिसके लिए उन्होंने आत्म-नियंत्रण और परिश्रम करते हुए इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. उनकी अच्छी वकालत भी चल रही थी और पश्चिमी वेशभूषा भी उन्हें प्रिय थी. परंतु अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में आना उनका अपना निर्णय था. एक ही झटके में सारे आकर्षणों से मुक्त हो कर वह प्राणपण से देश-सेवा के कार्य में जुट गए . जैसा कि सर्वविदित है एक सच्चे देश-सेवक के रूप में उनकी अहं और अनोखी भूमिका रही. खेड़ा और बारडोली में जन आंदोलनों के नेतृत्व के बाद उन्हें ‘सरदार’ कहा जाने लगा. नेतृत्व और संगठन की उनकी विलक्षण क्षमता थी जिसके सभी उसके क़ायल थे. वे दृढ़ता और राष्ट्रीय भावना के मूर्त रूप के रूप में सबके द्वारा अभिनंदित रहे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एक प्रमुख नेता और कर्णधार थे. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आरम्भिक वर्षों में देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं थीं. उस समय भारत के दो खंड थे. एक तो बर्तानवी अधिकार वाला भारत और दूसरा राजाओं, रजवाड़ों और रियासतों वाला भारत . अपने अथक प्रयास से उन्होंने 565 रियासतों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय को अंजाम दिया और भारत के राजनैतिक एकीकरण का अभूतपूर्व लक्ष्य प्राप्त किया था. यह आसान न था और साम, दम, दंड और भेद सभी युक्तियों का उपयोग करना पड़ा. विशेष रूप से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतों के मामलों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.

आज भारत जिस भौगोलिक रूप में एक संरचनात्मक आकार में निबद्ध दिखता है वह सरदार पटेल की पैनी राजनयिक सूझ-बूझ का ही सुफल है. उन्होंने देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक समर्थ भारत की नींव रखी. उनका विश्वास था कि देश के नागरिक के लिए श्रम और समर्पण आवश्यक हैं. सारे समाज की समावेशी दृष्टि रखने वाले सरदार अल्पमत और बहुमत की जगह सर्वमत के पक्षधर थे. स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रति उनका अविचल समर्पण था. उन्होंने पुरानी इंडियन सिवल सर्विसेज़ की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ ए एस) का गठन कर पूरे देश के प्रशासन को एक सबल आधार दिया. वे कम खर्च, अधिक बचत और निवेश की नीति को प्रोत्साहित कर रहे थे. वे उदार नीति के साथ औद्योगिकीकरण के भी पक्षधर थे. वे आर्थिक सुधार जो 1990 के दशक में देश में आए वे उनकी दृष्टि में 1950 में ही आ चुके थे. अन्यान्य कारणों से तब वैसा न हो सका था.

आप हमें अंग्रेजी में बोलने को कहते हैं पर वह दिन दूर नहीं जब आप सबको खुद राष्ट्र की भाषा में बोलना होगा. यदि आप वैसा नहीं करेंगे तो आप देश को पीछे धकेल देंगे. यदि आप वैसा नहीं करते तो मुझे डर है कि आप मुश्किल में पड़ जाएँगे.

‘लौह पुरुष’ के नाम से विख्यात सरदार पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आयु में 6 वर्ष छोटे थे. 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था. पाँच महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हुआ था. सरदार पटेल 15 दिसम्बर 1950 को स्वर्गवासी हुए थे. आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकार के रूप में भारत को गढ़ने में उनकी विशिष्ट भूमिका थी. 23 फरवरी 1949 को सरदार सरदार पटेल ने मद्रास में आइसलैंड ग्राउण्ड पर एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था जो उनकी भारत की संकल्पना, देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों और समाधान की उनकी सोच को उजागर करता है . साथ ही भविष्य के भारत को लेकर उनकी दृष्टि भी प्रकट होती है. यह ध्यान में रख कर यहाँ सरदार पटेल की राष्ट्र विषयक अवधारणा को उन्हीं की शब्दावली में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसका आधार मद्रास का उनका भाषण है.

एक बड़ी लम्बी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली है. पर यह वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी हम सब चाहते थे. यह वह स्वतंत्रता भी नहीं थी जैसी इसे देने वाले, हम लोगों के बापू, चाहते थे और हमारी अपनी गलती से हमने उनको खो दिया. अब उनके जाने के बाद हमें व्रत लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता मिले जो वह हमारे लिए चाहते थे.

राष्ट्र-निर्माण है चुनौती और अवसर

सरदार पटेल एक राष्ट्र के रूप में भारत और उसके नागरिकों के सम्बन्ध में एक विशेष दृष्टि को हमारे सामने रखते हैं. वे राष्ट्र और उसके नागरिकों के बीच परस्पर पोषक और पोषित होने के भाव की परिकल्पना करते है. इस परिकल्पना में वे मद्रास में बोलते हुए ‘राष्ट्रभाषा’ की भूमिका को रेखांकित करते हैं-‘‘आप हमें अंग्रेजी में बोलने को कहते हैं पर वह दिन दूर नहीं जब आप सबको खुद राष्ट्र की भाषा में बोलना होगा. यदि आप वैसा नहीं करेंगे तो आप देश को पीछे धकेल देंगे. यदि आप वैसा नहीं करते तो मुझे डर है कि आप मुश्किल में पड़ जाएँगे.’’

सरदार पटेल के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी. वे इस स्वतंत्रता के साथ हुए विभाजन के घाव को देखते हैं. वे उभरते हुए भविष्य के सशक्त भारत की परिकल्पना करते हुए गांधी-मार्ग को आदर्श मानते हैं. वस्तुतः यह आदर्श उस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत को संज्ञान में लेने की पहल है, जिससे भारत-बोध प्रकट होता है. यह बोध साझेदारी की संस्कृति से पुष्ट होगा. इसके प्रतिनिधि के तौर पर वे गांधी के दिखाए रास्ते को चुनते हैं-‘‘एक बड़ी लम्बी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली है. पर यह वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी हम सब चाहते थे. यह वह स्वतंत्रता भी नहीं थी जैसी इसे देने वाले, हम लोगों के बापू, चाहते थे और हमारी अपनी गलती से हमने उनको खो दिया. अब उनके जाने के बाद हमें व्रत लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता मिले जो वह हमारे लिए चाहते थे.”

सरदार पटेल मानते थे कि राष्ट्र का स्वरूप उसके नागरिकों पर निर्भर करता है. इसी कारण भारत के नागरिकों को उनकी भूमिका के लिए सचेत करते हुए वे नागरिक कर्तव्यबोध को जगाने के लिए कहते हैं-‘‘स्वतंत्र भारत अभी कुल डेढ़ साल का एक नन्हा शिशु है. इसे बढ़ना है, मजबूत होना है, और भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम आज इसे कैसे बनाते हैं. इसलिए इसका भलीभाँति पालन-पोषण करना चाहिए. इसे अच्छा भोजन, वस्त्र देना चाहिए और इसे अच्छी तरह सुदृढ़ बनाना चाहिए. यह परम सौभाग्य है कि हमें एक दुर्लभ अवसर मिला है कि हम अपने देश को अपने रुचि और ढंग से बना सकें. हम आज क्या कर रहे हैं यह इतिहास में अंकित होगा ”. इस कथन में देश के प्रति उनकी सकारात्मक भावात्मक संलग्नता उल्लेखनीय है .

सशक्त भारत के लिए चाहिए शांति और एकता

सरदार पटेल नागरिकों से केवल यांत्रिक स्तर पर राष्ट्र-निर्माण का आह्वान नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र को अस्मिता का अभिन्न अंग मानते हुए उसके समग्र विकास को सामने लाते हैं. इस समग्र विकास में उन्होंने देश की एकता को सर्वोपरि माना है- ‘‘एक मजबूत भारत को बनाने के लिए एकता और शांति सबसे पहली जरूरत है. यदि देश में एकता न हो, तो निश्चय ही उसका पतन होगा. इसलिए हमें अपने मतभेदों को सुलझाना होगा और इस तरह बर्ताव करना होगा कि देश में पूरा सामंजस्य और अमन-चैन हो तथा शांति बनी रहे. आप सरकार से जबरन शांति बनाए रखने की अपेक्षा नहीं कर सकते. यह एक बड़ा ही बुरा दिन होगा जब इस देश की सरकार को स्थायी रूप से दमनात्मक उपाय अपनाने पड़े ”.

स्वतंत्रता, समानता और समता

सरदार पटेल की कल्पना के भारत में एकता और शांति बाहर से थोपे और शक्ति से नियंत्रित होने वाले कारक नहीं है बल्कि वे भारत के निर्माता नागरिकों की स्वभावगत विशेषताएं हैं. जब इन विशेषताओं को हर नागरिक मनो-सामाजिक स्तर पर भारत से जोड़ कर देखेगा, तो वह इनके आलोक में आत्मानुशासित होगा. इस आत्मानुशासन के कारण उसकी अधीरता नियंत्रित होगी. इसी कारण सरदार पटेल कहते हैं कि-‘‘हमारे युवा अपनी अधीरता में, यह नहीं महसूस कर पा रहे कि बड़ी कठिनाई से जो स्वतंत्रता पाई गई वह आसानी से खो भी सकती है या वह हमें कोई लाभ न दे सके. उसका कोई फायदा न होगा, यदि हम अपने आज के कर्तव्य को न समझ सकें कि हमें एक रहना है और अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना है. हमने अपना नेता खो दिया क्योंकि हम पहला पाठ भूल गए थे. यदि हम उनके जाने के बाद भी यह न महसूस करें कि एकता में ही हमारी शक्ति छिपी है, तो बड़ा दुर्भाग्य हमारे ऊपर टूट पड़ेगा. एकता के लिए, हमको जाति और धर्म के भेद-भाव को भूलना होगा और यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं, और सभी बराबर हैं. एक स्वतंत्र देश में एक दूसरे के बीच कोई भेद नहीं हो सकता. सभी के पास समान अवसर, समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होना चाहिए. इसे अभ्यास या व्यवहार में उतार पाना कठिन है परंतु हमें इस लक्ष्य को पाने की दिशा में सदैव कार्य करते रहना होगा.”

देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक और काम करना होगा. कम से कम कुछ वर्षों तक जब तक कि हम अपने पैरों पर न खड़े हो जाएँ, हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम सरकार को डरा धमका सकते हैं जब चाहें तब. हम काम नहीं कर सकेंगे यदि सरकार को जन समूहों द्वारा चुनौती दी जाती रहे जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं.

स्पष्ट है कि पटेल के अनुसार राष्ट्रीय एकता ही वह शक्तिपुंज है, जो भारत को सामर्थ्यवान बनाने का कार्य करेगी. वे यह भी रेखांकित करते हैं कि यह किसी खास वर्ग द्वारा किसी खास समय एवं क्षेत्र में अर्जित विशेषता न मान कर शक्तिपुंज की तरह है जिसे सदा पोषित करना होगा. इसके लिए वे ‘नागरिकों‘ को उनकी लघु अस्मिता के दायरे से उठने का आह्वान भी करते हैं. इसी कारण वे कहते हैं कि-‘‘देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक और काम करना होगा. कम से कम कुछ वर्षों तक जब तक कि हम अपने पैरों पर न खड़े हो जाएँ, हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम सरकार को डरा धमका सकते हैं जब चाहें तब. हम काम नहीं कर सकेंगे यदि सरकार को जन समूहों द्वारा चुनौती दी जाती रहे जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं ”.

अस्मिता का प्रश्न और नागरिक जीवन के दायित्व

सरदार पटेल भारत के भीतर लघु हितों को लेकर होने वाली अस्मिता की राजनीति के प्रति सचेत थे. उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में राष्ट्रहित और लघु समूह हित के बीच टकराहट की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी कारण वे इनके बीच सामंजस्य के लिए गांधी के आदर्श साधनों को लोकजीवन में अपनाने की पैरवी करते हैं-‘गांधी जी ने हमारे सामने हमें शांतिपूर्ण तरीकों और सत्य तथा अहिंसा द्वारा लक्ष्य को पाने के लिए आदर्श रखा है. अगर जनता सरकार के अथारिटी को चुनौती और धमकी दे और अपने लक्ष्य को बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करे तब सरकार कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकेगी “.

सरदार पटेल जितनी जिम्मेदारी की अपेक्षा नागरिकों से करते हैं, उतना ही योगदान सरकार का भी मानते हैं. इसी कारण ‘सरकार‘ के प्रवक्ता के रूप में वे हर विघटनकारी शक्ति के दमन को राज्य का दायित्व मानते हैं. इसके लिए आंतरिक एवं बाह्य कारकों के प्रति सचेत रहते हुए वे कहते हैं कि- ‘‘हम सबको यह समझना चाहिए कि विभाजन हमारे पीछे है. यह बना रहेगा. मैं ईमानदारी से यह विश्वास करता हूँ कि यह दोनों नए देशों के लिए अच्छा होगा की दोनों देश लगातार चल रहे लड़ाई-झगड़े से दूर हो जाएँ. दो सौ साल की दासता के दौरान प्रशासन ने एक परिस्थिति पैदा की जिसमें हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हुए.

विभाजन और विभाजनकारी शक्तियों का सत्य

भारत के विभाजन को लेकर सरदार पटेल की राय है कि तत्कालीन परिस्थितियों वही एक मात्र समुचित विकल्प बचा था “यह ठीक ही हुआ कि सारी बुराइयों के बावजूद हम विभाजन पर सहमत हो गए. विभाजन को स्वीकार करने को लेकर मैंने कभी पछतावा नहीं किया. एक साल के संयुक्त सरकार चलाने के अनुभव से, जब हम विभाजन से सहमत नहीं थे, मुझे यह ज्ञात हुआ कि यदि हम सहमत न होते तो बड़ी भारी गलती हुई होती और पछतावा होता. इसका परिणाम दो टुकड़ों में नहीं वरन देश कई टुकड़ों में होता. इसलिए कुछ लोग जैसा भी कहें, मैं इस बात का कायल हूँ और मैं इसी बात पर कायम रहूँगा कि हम सबका विभाजन से सहमत होना देश की भलाई में था.‘‘ पटेल की यह स्वीकारोक्ति में एक तरह की भविष्योन्मुखता है. वे सहमति की हर सीमा से बाहर जा चुके कारकों के बाद हुए फैसले पर मंथन करने के बजाय आगे की स्थिति की संकल्पना करते हैं और पहले के उनके लिए आंतरिक शांति और एकता दोनों ही अपरिहार्य थे .

वे भारत को सदा विभाजनकारी शक्तियों के प्रति सचेत रहते थे हैं. इसके लिए आम नागरिक से लेकर राज्य तक को उनकी हिदायत थी कि जहां कहीं भी विभाजनकारी शक्तियों का तनिक भी प्रभाव दिखे, वहां नागरिकों और राज्य द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाए. वे कहते हैं कि-‘‘जिन्होंने देश को विभाजित किया, उनको लगा दो भागों में विभाजन अंतिम शब्द नहीं है. और इन्होंने विभाजन के बाद अपना खेल खेलना शुरू कर दिया. वे काठियावाड़ राज्य के बीचोबीच जूनागढ़ गए जहां लगभग आधे रजवाड़े स्थित थे. इस समुदाय के बीच से उन्होंने जूनागढ़ को पकड़ा और इसका पाकिस्तान के साथ परिग्रहण प्राप्त किया. यह खतरे का पहला संकेत था, भारत की फिर से बाँटने का. सौभाग्य से हम समय पर जाग गए और जिंहोने यह खेल खेला था उन्होंने देखा की हम सो नहीं रहे थे. इसके साथ ही कश्मीर में भी मुश्किल थी. यद्यपि मुश्किलें कई थीं, भारत सरकार ने, सारी बाधाओं के बावजूद बड़ी शीघ्रता से परिस्थिति पर काबू पा लिया. मैं कहूँगा हमने अपनी साख अपनी सेना भेज कर बढ़ाई, जिसने पूरी तरह भारतीयकरण होने पर भी अपना दमखम सिद्ध किया. यह बड़ी बात है कि सेना और देश के विभाजन के तुरंत बाद, हमारी सेना, जिसमें सिर्फ भारत के लोग थे, अपनी रणनीति दिखाए, शौर्य दिखाया. वे संगठनात्मक योग्यता में दुनिया की किसी भी सेना की तुलना में खड़े हो सकते हैं. यह एक बड़ी उपलब्धि है.‘‘ सरदार पटेल की यह स्वीकारोक्ति बहुत कुछ दर्शाती है. बाह्य एवं आंतरिक स्तर पर विभाजनकारी शक्तियों के समूल नाश के लिए वह स्वयं प्रतिबद्ध थे और सबसे अपेक्षा भी करते थे . यह प्रतिबद्धता ही भारत की परिकल्पना का अद्वितीय पक्ष है. यह भी उल्लेखनीय है कि यह राष्ट्रबोध केवल सामरिक संकट की स्थिति में जाग्रत हो यह आवश्यक नहीं है.

राष्ट्रबोध और राष्ट्रनिर्माण

पटेल नागरिक जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण आयामों में राष्ट्रबोध को साकार करने का आह्वान करते हैं. उदाहरण के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ वे कहते हैं कि-‘‘लोग अधीर हैं. वे श्रम के लिए अधिक वेतन चाहते हैं. क्या वे सोचते हैं हम कर्मियों को भूखा रखना चाहते हैं? क्या हम विदेशी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम पूँजीवादी एजेंट हैं. एक बात जो मैंने माहात्मा गांधी से सीखी की एक सार्वजनिक आदमी को कोई सम्पत्ति नहीं रखनी चाहिए और मैं किसी भी समाजवादी या साम्यवादी को चुनौती दे सकता हूँ कि वह यह खेल मेरे साथ खेले. पर मेरा झगड़ा उन लोगों से है, जो, महात्मा जी की राय के दूसरे हिस्से के खिलाफ, हिंसा का उपयोग करना चाहते हैं. हम सब के बीच कोई आतंकवाद नहीं होना चाहिए. जब तक लोग उस खेल को तब खेल रहे थे जब हम विदेशी शासन के अधीन थे, हमने इसे छूट दी, हम इसके लिए नुकसान भी सह रहे हैं, क्योंकि एक बुराई अगर एक बार सह ली जाए तो वह बढ़ती रहती है.”

सरदार पटेल नागरिक अधीरता का राजनीतिक दुरुपयोग को भारत के लिए संकट मानते हैं. वे मानते हैं कि लघु समूह हित संचालित समूह गुमराह करने का कार्य करते हैं. राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक स्तर पर ऐसे समूहों के प्रति वे नागरिकों को हमेशा सचेत रहने की सलाह देते हैं. सरदार पटेल का मानना था कि इन समूहों द्वारा ‘भारत‘ की ऐसी प्रस्तुति की जाती है जैसे यह वर्तमान की कोई संपुष्ट इकाई नहीं है. कुछ समूह इसके लिए अतिऐतिहासिक और गैर यथार्थपरक वर्तमान की परिकल्पना से ग्रस्त हैं, तो कुछ इसके लिए विदेशों से आदर्श प्रतिमान खोजते हैं. कुछ के लिए अपने हितों को साधना ही परमलक्ष्य है. सरदार पटेल का मानना था कि ऐसे समूहों को पहचानना और उन्हें पनपने से रोकना हमारा दायित्व होना चाहिए.

देश ऐसी किसी भी राह पर नहीं चलेगा जो देश कि संस्कृति और सभ्यता से विलग विदेशी हो और जिस राह को महात्मा गांधी ने दिखाया था”. वे कहते हैं “ भारत में हर किसी को यह महसूस करना होगा की भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में वह कठिन से कठिन जिम्मेदारी उठाए अगर भारत को विश्व के देशों में उचित स्थान दिलाना है.

कार्य-संस्कृति की अपेक्षा

सरदार पटेल राज्य की व्यवस्थाओं के भीतर विद्यमान जड़ताओं से मुक्ति को भी आवश्यक मानते हैं. राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए राज्य के तंत्रों को भी अपनी मनःस्थिति और कार्यसंस्कृति को बदलना होगा. इसका एक उदाहरण वे रेलवे में माध्यम से देते हैं- ‘‘रेल में धमकी दी जाती है कि यदि माँगें नही मानी गईं तो हड़ताल करेंगे. हम यदि उनकी बात मान सकते हैं जो जरूर मान लेंगे. हम वैसा करने को चिंतित हैं. पर मैं रेलवे यूनियन के अधिकारियों को यह भी बता दूँ की इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रेलवे कर्मियों से काम पाते हैं उनको ऐसी शक्ति न पैदा करने दें जिनको वे नियंत्रित न कर सकें. रेलवे कर्मियों को यह समझना चाहिए कि यह भी उनका कर्तव्य है कि वे कठिन समय में जनता के दुःख दर्द को भी साझा करें. पहले समस्याओं पर विजय पानी है. रेलवे राष्ट्रीय सरोकार है न कि निजी कंपिनी”.

सरदार पटेल सूक्ष्म स्तर पर अपने स्वार्थ को साधना कर रहे समूहों को चिन्हित करते हैं. वे उन्हें सचेत करते हैं कि जिस प्रतिरोध को वे अपने हित का माध्यम मान रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनका भी नुकसान हो रहा है. इसी कारण वे कहते हैं कि-‘‘देश ऐसी किसी भी राह पर नहीं चलेगा जो देश कि संस्कृति और सभ्यता से विलग विदेशी हो और जिस राह को महात्मा गांधी ने दिखाया था”. वे कहते हैं “ भारत में हर किसी को यह महसूस करना होगा की भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में वह कठिन से कठिन जिम्मेदारी उठाए अगर भारत को विश्व के देशों में उचित स्थान दिलाना है.”

सरदार पटेल राजनीति द्वारा आर्थिक हितों को साधने की प्रवृत्ति को भी प्रश्नांकित करते हैं. उनके अनुसार “जब भी राजनीतिक और आर्थिक हितों के नाम पर लोकतंत्रात्मक मूल्यों की अनदेखी की जाएगी, तो वह व्यवस्था उन्नति की ओर नहीं ले जाएगी. वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि-‘‘जबतक हर भारतीय व्यापारी, कामगार, उदयोगपति, छात्र और सरकार सभी मिल कर सहयोग नहीं करेंगे हम कोई उन्नति न कर सकेंगे. यह जरूर है कि लोकतंत्र में जनता की मंशा ही काम करती है पर जनता को यह अनुभव भी होना चाहिए, उनको स्वेच्छा से यह अनुभव करना चाहिए और यह जिम्मेदारी है कि यह देखे की हर कोई अपने दायित्व को निभाने को तैयार है.‘‘

संसाधनों का संतुलित उपयोग

संसाधन का उचित उपयोग किस तरह से हो वे इसके लिए सचेत थे. इसी कारण वे कहते हैं कि- ‘‘ अगर हम इस देश में अपना दायित्व महसूस करें तो अनाज का अकाल नहीं होगा. यह सही है कि एक हद तक कमी है. हमारी गणना से सात प्रतिशत, इतने बड़े देश में अगर हम जिम्मेदारी से काम करें तो यह बहुत थोड़ा है. कई लोग जरूरत से अधिक भोजन पकाते हैं और बर्बाद करते हैं. उनको इस पर रोक लगानी चाहिए. फिर हमें अधिक अनाज पैदा करना चाहिए. जो भी जमीन उपलब्ध है उसका उपयोग सब्जी फल और अन्य खाद्यान्न पैदा करना चाहिए. जहां भी बंजर जमीन है, सरकार, स्थानीय निकाय, जमींदारों और भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा की साधनों का उपयोग कर उस भूमि को उपजाऊ बना कर अन्न उपजाए.तीसरी बात, जो भी आपका अतिरिक्त बचा हुआ (सरपलस) है उसे सरकार को दे दें. जब आपके पड़ोसी भूखे हों तो स्वार्थी न बनें. यह वह रास्ता नहीं है जिसे गांधी जी ने दिखाया था.वह हमारी संस्कृति नहीं है. हम पड़ोसी को भूखा न रहने दें. हम उसके दुःख दर्द में शरीक हों”.

सरदार पटेल देश प्रत्येक समूह को राष्ट्रनिर्माण के लिए आमंत्रित किया. किसान, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी सभी से वे खुला संवाद करते हुए उनके मन में भविष्य के भारत की परिकल्पना का बीजारोपण करते थे. वे तत्कालीन परिस्थितियों में आमजन की उदासीनता को दूर करने के लिए राज्य के उस स्वरूप को आगे रखते थे जहां राज्य शक्ति से संचालित न होकर नागरिकों के शक्तिपुंज से संचालित था. इस भाव को संप्रेषित करते हुए वे कहते हैं‘‘आइए हम सब अपने दिमाग और हाथ को एकजुट करें और दुखों को बाँटने के लिए खुद को तैयार करें. यह कुछ काल के लिए होगा, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है. देश का हृदय स्वस्थ है, देश में अकूत सम्पदा है. देश खनिज संसाधनों और सम्पदा से परिपूर्ण है. हमें अपने बुद्धि और संसाधनों का उपयोग करना है. पर इसमें समय लगेगा, यह आसान काम नहीं है. इसके लिए हमें विशेषज्ञों, मशीनों और पूँजीगत सम्पत्ति की जरूरत होगी. यदि हम इस इस छोटी अवधि को पार कर गए तो भारत में दूध और मधु की नदी बहेगी”.

उपसंहार

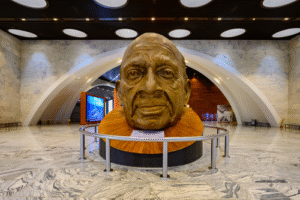

भारतीय लोक मानस में सरदार पटेल की दृढ़ता, देश के प्रति नि:स्वार्थ अनुराग और स्वतंत्रता के प्रति आग्रह की उज्ज्वल छवि एक मिसाल के रूप में अंकित हैं. त्याग और समर्पण के साथ उनके द्वारा एक समर्थ भारत की आधारशिला रखी गई. समता, समानता और स्वतंत्रता था इस अभिनव संकल्पना के मूल तत्व थे . यह स्वतंत्रता अक्षत बनी रहे इसके लिए सतर्कता, तैयारी और सामर्थ्य की अपेक्षा सदैव रहेगी. एक आदर्श नेतृत्व द्वारा सरदार पटेल ने दृढ़ता और समर्पण के साथ सक्रिय और संवेदनयुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त किया. अमृत काल के संकल्पों लिए भी राष्ट्र की अखंडता को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर रखते हुए ऐसे ही समर्पण और राष्ट्र जागरण की आज भी आवश्यकता है.

आज सत्ता के प्रयोजन और देश के प्रति दायित्व प्रश्नांकित होने लगे हैं. एक आख्यान गढ़ने, सब्ज़बाग़ दिखा कर फ़ौरी तौर पर जनता को रिझाने की कोशिश होती है. आज पार्टी कोई भी हो सत्ता हासिल करना और सत्ता पर क़ाबिज़ हो कर उस पर अधिकार ज़माना और उसे आगे भी बनाए रखना राजनीति का अकेला प्रयोजन हो चुका है. देश और समाज के हित की अनदेखी की क़ीमत पर ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है . राजनीति-चर्या आज जटिल और बहु आयामी होती जा रही है. अब राजनैतिक दल वैचारिक रुझान या किसी आदर्श या मूल्य से जुड़े आधार पर किसी सार्थक पहल के साथ अपना ख़ास रिश्ता नहीं रखते. सभी दलों के स्वर और रीति-नीति में बहुत अंतर भी नहीं दिखता. स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में नेताओं के अपने निर्णय और अपनी दृष्टि के प्रति आस्था के पीछे किसी तरह का सीमित संकुचित स्वार्थ नहीं होता . तब नि:स्वार्थ भाव से देश की सेवा और समाज के कल्याण की दृष्टि से प्रेरित हो कर लोग राजनीति की ओर आकर्षित होते थे . राजनीति की दिशा में उनका कदम किसी निजी, पारिवारिक या समुदाय के दबाव से या दबदबा बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद से देश के पक्ष में उठाया गया कदम होता था. उनकी नज़र समाज की कमियों और कमज़ोरियों का सामना करने और सुधार करने पर रहती थी . ऐसे नेताओं की अच्छी ख़ासी संख्या थी जो अपने स्वार्थ के बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहते थे . समाज-सेवा को उन्होंने स्वरचि से चुना था. राजनैतिक दलों की अपनी-अपनी वैचारिक पसंद नापसन्द तो होती थी और होनी भी चाहिए पर सब कुछ के बावजूद उन भिन्न भिन्न मतावलंबी नेताओं के पास देश का एक नक़्शा होता था और बिना किसी संदेह के देशहित ही उनका सबसे महत्वपूर्ण सरोकार होता था.

ज़मीन से उठ कर आने वाले ऐसे प्रामाणिक नेतृत्व की साख उन नेताओं के द्वारा कमाई हुई होती थी. वे किसी हाई कमान के कृपाकटाक्ष के लिए मुंहताज नहीं होते थे. आज की तरह अपने लिए धन सम्पदा का संचय उनका उद्देश्य नहीं होता था. उनमें देश-निर्माण का जज़्बा और उत्साह होता था जो उनके सोच-विचार और सामाजिक कार्यों के माध्यम से प्रकट होता था. अब स्वतंत्र होने के पचहत्तर साल बीतने के बाद राजनैतिक परिवेश में जोड़-तोड़ की जो प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आ रही हैं वे राजनीति के तेज़ी से बदलते तेवर का संकेत दे रही हैं जहां विचार और कर्म की जुगलबंदी घटती जा रही है. ये तेवर यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि विकसित भारत के संकल्प के माद्दे नज़र हमें अपनी वरीयताओं पुनर्विचार करना ज़रूरी है और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता सब के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है. नैतिकता और नियत कर्तव्य से मुंह मोड़ कर लोग स्वार्थ, लोभ और मुफ़्तख़ोरी का आश्रय ले रहे हैं. स्वतंत्रता का सतही अर्थ लगा कर लोग स्वच्छ्न्द हो कर अपने लिए अधिकाधिक छूट की गुंजाइश बनाने में लग रहे हैं. ऐसे में सरदार पटेल की स्मृति आश्वस्त करती है कि देश-निर्माण जैसे बड़े लक्ष्य धैर्य, संयम, दृढ़ता और साहस से ही साधे जा सकते हैं. इसके लिए देश के प्रति निष्ठा और संलग्नता की आवश्यकता है.